暫く関係性の話をしてきました。今後も関係性について述べていきますが、理屈的な関係性が中心になっていたので、ここらで、関係性はそういったモノだけではないということを、挟んでおこうと思いました。

業田良家の「ロボット小雪」という漫画の中に、「落ち葉を見て散らかっていると思わないのはどうして?」、「公園のベンチになにかのパンフが置いてあって、それが置いてあるのではなく、捨ててあると分かるのはどうして?」、という場面があります。次のように答えることはできる思います。「落ち葉を見て散らかっていると思わないのは、そこに大きな木があって、赤く染まっていて、その木の下に落ち葉が広がっているという、関係性を認識できるからです。公園のベンチのパンフが捨ててあると思うのは、そこにだれも居ない、そして雑においてある、そういったことで、パンフと他の関係性がみつからないから、捨ててあると分かる」、と言うようにです。こういうのが分解や分析の方法でしょう。しかし何か違うと思います。もっと情緒的な過去の体験的なことがあるように思います。美しさに対する体験、自然の循環や季節に対する感覚、いらなくなったもモノに対する体験や態度の記憶、等から直観的にわかるのではないでしょうか。この話では、エンジニアからみるなら論理的に説明しようとするが、文学や芸術からみるなら、直観的・経験的な見方になるのではと思います。どちらの側面も持っているのが豊かさでしょう。私はエンジニアですので、因果性やプロシージャルとして関係性を扱うことが多いですが、文学や芸術が扱う関係性にあこがれを持っております。今回、私としては工学的でない関係性の示し方に挑戦した次第です。どの関係性も共通点としては「コミュニケーション」として捉えることができると思っています。

今回は続けて以下の3つの動画をみてください。

何か感じるモノがありましたでしょうか? これまでのblegで関係性について多く扱ってきました。これらの関係性は基本的には、「AとBとを結び付けるとこうなる」、「AがこうするとBはこうなる」、「こういうことをするとAとBとの間に予測できない現象が生じる」、と言った関係性でした。つまり因果的な関係性とプロシージャル、そして非線形性を取り上げてきました。工学的な手法と言えるでしょう。関係性にはもっと違う関係性もあります。例えば文学が扱う関係性です。例えば「愛」という関性性について語るとき、「愛とは何々です」では心にささりません。そうした時、ある人を題材に彼の半生、彼の実存を描くことで、彼にとっての「愛」を物語るのです。またアートの場合の関係性は、より感覚的・情緒的で、時には曖昧さを含むことで新しいし視点を引き出そうとします。新しいし視点を気づかせることに重点があるように思います。今回の場合は、最初の2つの動画で永遠を示し、3つ目の動画で永遠が浸食されることを見せることで、朽ちていく存在である人の無常を感じさせようとしました。永遠と朽ちていくモノ、これが今回の視点です。言葉だけでは伝えるのは困難なので、動画の必要があったのです。伝わったかどうがは分かりませんが。そういう気持ちで作製しました。

それでは動画の意味的な解説を致します。その後技術的な解説を少し致します。

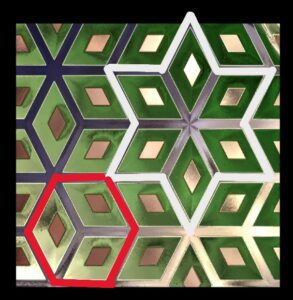

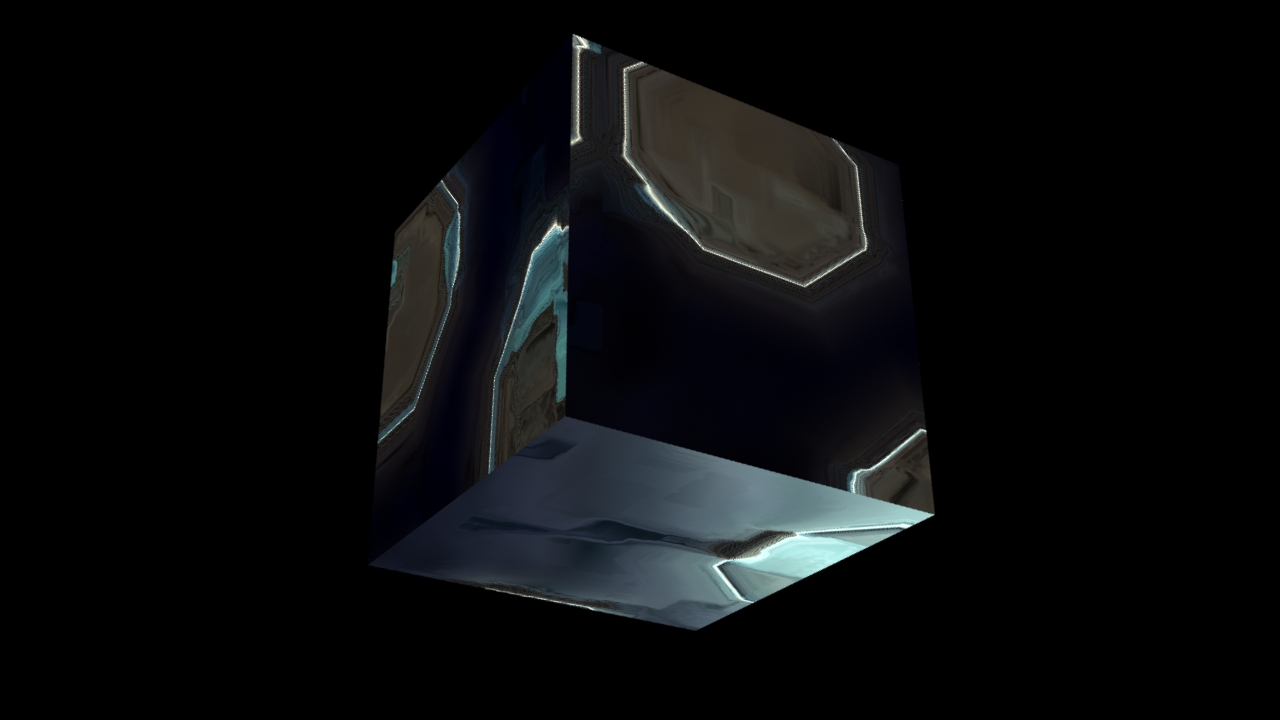

最初の動画は永遠を現そうとしています。立方体は完全性を表す代表です。永遠に積み重なり続いていく形です。そして、立方体の文様は「麻の葉文様」です。6角形を基調としています。6角形自体も拮抗紋で縁起がいい紋です。そして6角形はハニカム構造で安定性の象徴です(どこが6角形で「麻の葉」か分かりますでしょうか。この立方体から「麻の葉」を見つけることができる方は、文様に詳しい方でしょう。色調とライトを使って少し立体的に見えるようにしています。次の図は正面図です。

恐らく赤で囲んだ図形が基本図形と思われたと思います。6角形ですが麻の葉ではありません。白で書いた図形が麻の葉です。先端をつなぐと6角形が現れます。どういう集まりを一塊とみるかがプレグナンツでしたね(以前のblog「プレグナンツとベイズ推定・・・」 )。また麻の葉は成長が早いことから、成長を願う産着の定番の模様です。この模様にくるまれているということは、大切な存在を包んでいるということです。立方体の表面を動いているのが、この箱を守る守護神の象徴です。これらすべての意味によって、永遠が守られています。

2番目の動画も永遠を現そうとしました。最初の動画は表面を意識したのに対し、これは内部の存在を現そうとしました。最初の動画では、表面が外からの光によって光っている印象であったと思いますが、今度は内部に光っている何かがあり、水滴が囲っている壁にあたるように、キラキラするようにしました。永遠が守られているというより、永遠に動く何かが内側に在る、というイメージを表現しようとしました。

そして最後が、朽ちていく動画で、人の肉体であり「諸業無常」を現そうとしました。この動画の最初は、綺麗な8角形の模様が動いている映像です。8角形は「天下八方」と言うように、完全あるいは全体を現す形状です。8角形と言えば。牽牛子塚古墳・越塚御門古墳(けごしづかこふん・こしつかごもんこふん)が有名でしょう。天皇の力があらゆる方向に及ぶことを象徴しています。これが続くなら永遠を現す象徴ですが、それがしだいにサビて朽ちていく様子を示しています。永遠を現す2つの動画を先に見せることで、この動画で「諸行無常」を強調しています。私の意図したように、これを見て「諸行無常」を感じていただけた方がいらしゃるかどうかはわかりませんが、さみしい感じを感じていただければ幸いです。

今回のこうした方法が、これまでのblogで使ってきた関係性とは大きく違っていることがわかるでしょう。情緒的で体験から思い起こす直観を刺激したつもりです。これもモノと私との関係性の捉え方です。こんな風にも思えるし、あんな風にも思える、等と思いながらまた見ることで、モノとのコミュニケーションが成立するのです。

最後にこれらの動画の作製方法について簡単に述べておくます。これら3つの動画はTouchdesignerを使って、基本的には同じ構成で描いています。それを次に示します。

できた映像は次です。

この構成の特徴は、pbrのマテリアルとenvironmentという環境光を使うことです。この組み合わせは対でpbrを使う時は光はenvironmentを使います。図形はここでは球ですが、動画では立方体です。図形に映像1と映像2を混ぜて映す方法がこの構成です。この図では映像2をpbrのBase Color Mapにだけに当てはめています。他にNormal MapやHeight Mapにも当てはめると、凸凹した形状を作ることができます。映像1、映像2にどんな映像を使うのかと言う点が重要になります。blenderやTouchdesignerで別に作った映像を使っています。例えば「麻の葉」文様はblenderで作製し、表面を動く線状の映像はTouchdesigner作製し、それらを合成した映像を映像2に使いました。内部から光っているように見せている映像も、実際には内部から光らせてはいません。夜の街に雨が降る映像をblenderで作製し、それを拡大した映像をpbrのBase Color Mapに使いました。内側からの光は街の光で、ポツポツとなるのは雨粒です。朽ちていく映像は、八角形が動く映像をGLSLというTouchdesignerの中で使えるシェーダープログラムで作製し、これと別に作製した朽ちた木の映像を、合成する割合を徐々に変えるCrossフェードを使って合成し、これを映像2に使いました。また木の皮の映像と朽ちた木の映像とのCrossフェードを映像1に使っています。様々な映像を普段から練習として作製していることが重要で、様々な組み合わせで印象が変わるところが面白いです。動画に付けた音楽はMAXによって作製した曲です。

コメント