先回のblog「ナラティブ」では、映像を見ることで記憶や体験からイマージュを呼び起こし、見た人それぞれの物語を作る出すことを述べました。見ることで思い起し、その思いを持ってまた見ることで、そのことや関連することを思い出し、それらを胸にし、また見る。この繰り返しで人とモノとのフィードバックが成立します。今回紹介するのは、結局はナラティブにつながりますが、見た瞬間にイマージュが立ち上がるのではなく、「ん、この状況は」と認知過程が最初に立ち上がる現象を取り上げます。人とモノとのフィードバックが関係しているのは同じですが、認知過程が入るので、これを認知的なフィードバックとしておきます。この他にも、見ることで立ち上がるのにアフォーダンスがあります。これについては先のblog「 「人とモノとの間」認識論2 ・・・」で述べております。是非参考にしてください。見た瞬間に、自動的に立ち上がる仕組みを人は備えています(これら3つの他にもあるかもしれません)。これらの仕組みは素晴らしく驚異的に思います。近年では脳活動が調べられるようになってきています。イマージュ、認知的、アフォーダンスと恐らく最初に働く脳の経路は異なっているのでしょう。こうしたこともその内解明されいくのでしょう。

先のblog「パレイドリア」及び「ナラティブ・・・」で挙げた架空の文字は、線とポイントがポテンシャルの低いところへ移動することで描いています。これに対して、そのポテンシャルを動かして常に変化を引き起こすことを行なうと、それに従って文字も変化するだろうと思いました。文字は厚みを付け立体にしております。動かしている間に、画面からずれたり、端に集まったりする場合があるので、中心付近にいるようにフィードバックが必要となります。そうするとポテンシャルを動かすことは、フィードバックの系の中に、常に変化を引き起こす擾乱になります。このため今回の系は「擾乱を伴う反復系」です。文字作製の場合は、常に変化を引き起こすポテンシャルの変化(擾乱)はなかったし、フィードバックもありませんでした。実際に作ってみると、時間が経つにつれ文字を構成する線とポイントが比較的外側で安定して、形が変化しにくくなることが起きました。これを防ぐために、線とポイントを収縮させるポテンシャルを加えたり、広がることのできる範囲を周期的に変化させ、外側で安定するような状態になるのを防ぎました。こうした機能もフィードバックループの中に入っています。気づいたことは、フィードバックループの中に擾乱だけでなく、周期性を入れることも生命的な動きを作る場合に有効に働く場合があるということです。不確かですが実際の生命もこのような場合があるのではないかと思っています。興味深いところです。それでは動画を見ていただきましょう。変化がゆっくりなので少々長い動画です。

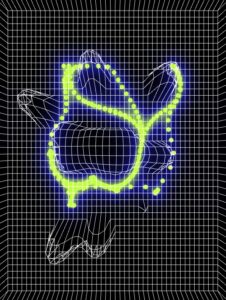

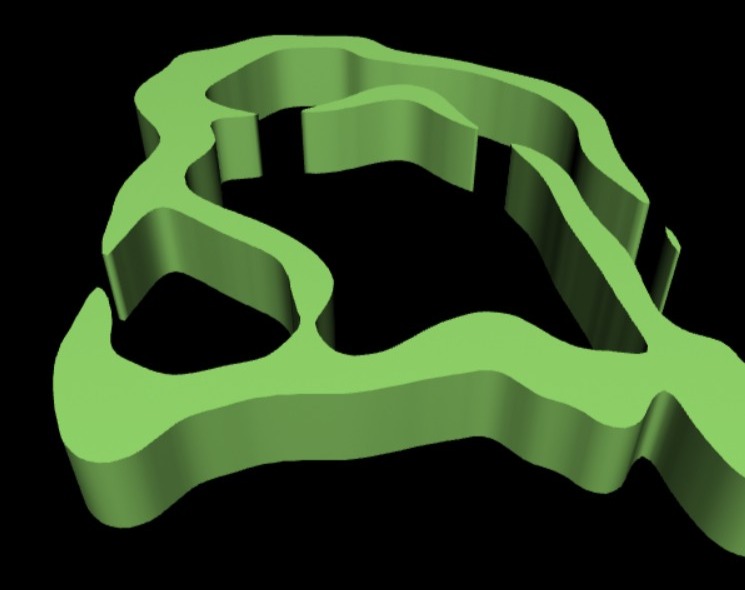

個別に見たほうがよいかもしれないので、平面の状態と立体の状態とを別々にした画像も示しておきます。

平面の場合は、記号的・抽象的で思考を「整理」するのに向いています。例えばポテンシャルの下に線路ができているとか、ポテンシャルが変化するから線路が変わるとか、分析的です。一方立体は、具体的で思考を「体感」するのに向いています。「空間」との結び付きが強いといってもいいでしょう。私は立体の図形の動きを見た時に二つのイメージを持ちました。一つは私が壁の下にいるイメージです。壁が開いたり閉じたりして動くのですが、これに対して通り抜けることができるか、とか、空いた空間の中に入る場合は、開いた所から逃げれるか等、を空想しました。もう一つは、立体の上に上がっている状況を空想しました。そして、ある場所から在る場所へ移動する場合です。途中で道がなくなったり、別の分岐ができたりします。このようなことは、立体図形だからこそ思い起こす事柄です。つまり同じ現象を扱っているのですが、思うことが平面と違うということです。そしてそれは、立体に直面してその状況を認識して思う、ということです。立ちはだかった壁に直面して「え、この状況は」と言ったところです。これは見た瞬間に碑文のように感じた、という前のblogとは違う反応で。またアフォーダンスのように、これは座れるな、と直観するものでもありません。一度、「これ何」といった認識が入るのが特徴です。その後、例えばハリーポッターの階段や部屋が動くような場面を思い出したり、パズルの形を思い出したりして、イマージュと結びつきナラティブへ向かうことはあるでしょう。立体の形状の前に、あるいは、上に立つというイメージは、身体性と結びついています。立体に対して私のスケールをどの程度に設定するか、ということが重要になるからです。

もう一つ指摘できるのは、言葉との関係です。立体の動画を見て、これは「内面世界」を表しています、と言ったとします。例えば、曲がりくねった壁は、思考の迷路を、途切れた道は断絶を、くっつく構造は、再結合を、太さは経験の濃度を表しています、と言ったようなことです。そうすると、「内面の表象」としてこれを見ることにつながります。このように自己との対話のように持っていくと、空想も広がり、見飽きないことにつながります。言葉によって見方が変わるのも興味深い点です。平面の場合は、これが「内面世界」を表していると言っても、「いやいやポテンシャルの変化で動いていますよ」という感じで分析的なわけです。これは、立体ではポテンシャルを隠している(表示していない)ことも大きく影響しています。

モノとのフィードバックを通じて空想したり作製したりするプロセスはとても人間的だと思います。こうした人間的な側面を引き出す装置を作製したいものです。

コメント