偶然性に関するパラダイムシフト

ギリシャ哲学の時代から、偶然は必然・絶対・不変に対して劣位にみられていました。これは、必然・絶対・不変と言う概念は神の性質だからでしょう。これらと比較すると、偶然はたまたまの出来事であり、取るに足らないとされてきました。このような世界観は「神は死んだ」で代表されるニーチェによって、神の死が宣告され、見かけ上終焉しました。人はこの世界に意味もなく偶然に投げ出されたのです。20世紀の実存主義者たちは、投げ出された私がどう生きるのかを問題にしました。そして「どうすればいいのだ」、というように不安げに論じました。21世紀の哲学者であるオブジェクト指向実在論の方々(前に挙げたグラハム・ハーマン、今回のカンタン・メイヤス―がその代表的です。思弁的実在論とも言います)は、これに対して「偶然こそ必然かつ絶対である」(メイヤス―、「有限性の後で」 )と力強く反論します。ギリシャ哲学からの偶然と不変の2項対立を脱構築(一方が優位で他方が劣位とする考えを、逆転するあるいは同等の価値とすることを導く方法、デリダが有名です)したのです。21世紀の哲学者達は偶然性を嘆いてはいません。偶然があるからこと、変化が起きると積極的に捉えます。人の実存は偶然なんだ、と素直に観ています。世界は偶然こうなっているのであって理由はない、ということは、いかような変化もありうるのです。現在では偶然性は肯定されつつあります(ここまでの話はYouTube ゆめラジオ 第3707回「メイヤス―のオブジェクト論」を参考に致しました)。科学技術はいまだに不変(普遍)」性を求めることがメインですが、非線形性やインターラクティブを重視する傾向が現れ、呼応している面も見られます。Monogokoroのblogでは、創発による発明・発見を重視しています。これには偶然性を肯定することが必須です。このためオブジェクト指向実在論に関心を持っています。

「ベイズ推定、思弁的、ネオ・プラグマティズム・・・」で挙げた、ネオ・プラグマティズムも21世紀の哲学と言っていいと思います。リチャード・ローティが有名です。彼は「哲学と自然の鏡」で、「歴史主義」を提唱しています。世界は永遠不変の真理や究極の本質などはなく、それはそのときどきの言葉によって作られると主張しました。そして言葉は歴史的な産物で偶然的なものです。その言葉によって人は思考するので自己も偶然的です。自己は個々の具体的な経験を通じて具体的に形成されていき、その具体的な経験は偶然に起こりますから、自己は偶然の産物なのです。さらにローティは「偶然性・アイロニー・連帯」で偶然性を使って価値の転倒を試みます。これまで人間は何か共通の本質なり価値観を共有しているから分かり合えると説明されてきました。彼は偶然の産物だから、お互いを認め合えるといいます。つまりあなたは優れていて私は劣っているという関係ではない根拠に偶然性を持ってきます。だから互いに認め合って契約により連帯ができる、というように転換します。この考えは絶対精神が自己展開していく過程が歴史だとするヘーゲルとまったく違った歴史感だけでなく、共通価値によって分かり合うというのでもなく、新しい連帯の仕方です。話は大きくなってしまいますが、実際自由・平等・博愛といっ共通の概念で世界はまとまっていません。ローティに対して特に共感するのは、そういった概念で連帯するのではなく、「痛いこと、人と辱めることは止めよう」といった、だれもが嫌だと感じる具体的な行為で連帯を呼び掛けている点です。プラグマティズムがよく現れていると思います。

このように21世紀の哲学は、不変、共通概念から偶然性を積極的に肯定する方向を打ち出しています。歴史的にも初めてではないかと思います。しかし一方、偶然性は体系的に扱うことが難しく明確な方法論がまだありません。技術面では非線形性の活用、概念ではオートポイエーシスといった具体的なアプローチがありますが、浸透していません。崇高な理念では世界はもはやまとまらない、といったあきらめも感じとれます。また、「止めよう」というスローガンは否定ですから、内向きな印象です。個人的に最も影を指していると思うのは、コストパフォーマンスと相容れないことです。偶然性は「期待して待つ」ということが必要です。多くの場合裏切られるわけですが、また待つ必要があります。昨今はコストパフォーマンスを重視する傾向があるので、コスパが悪いわけです。このようなことで、偶然性が大きな潮流になるか、進展するのかは未知です。私自身は「それならばもう一度」という考えは好きです。

プログラム例

今回挙げる例は実存を問うような大きな主題ではありません。プログラムの練習をしていると偶然の出来事から、なるほどそういうことかと思うことが多々あります。現象を見つけ体験することで感激がありますし、また、その手法が自分の特徴につながります。これまでのblogでもそうした例を挙げてきていますが、今回は偶然性の観点を意識して例を示します。

宇宙駆逐艦

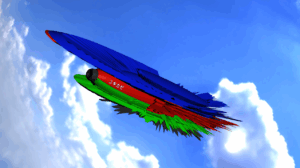

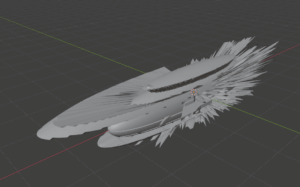

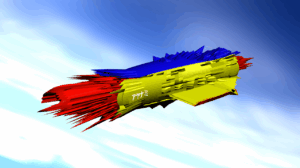

最初に挙げるのはblenderのディスプレイスメントモディファイアの例です。ディスプレイプレイスメントは何度か取り上げていますが、色で形を変形する技術です。初めて知った時は本当に驚きました。この技術の使い方を練習している過程で偶然見つけた内容について述べます。最初に出来上がった画像を示します。

これは、宇宙駆逐艦雪風という勝手に名付けた船です。最初からこれを作製しようとしたのではありません。ディスプレイスメントモディファイアの練習をしていて、偶然このような形ができることを見つけ、宇宙船のように見えるな、と思ってテクスチャーペイントしました。後でこれを再現する過程で、よく見つかったな思いました。その過程をお話し致します。

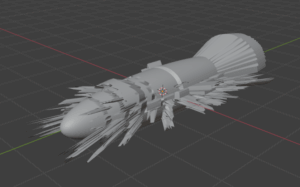

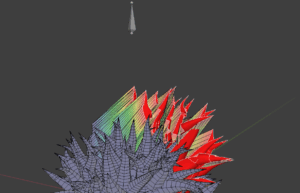

まずは、立方体をx方向にスケールして伸ばし、それを細分化して上の画像と同じテクスチャー画像をディスプレイメントを施した場合を示します。

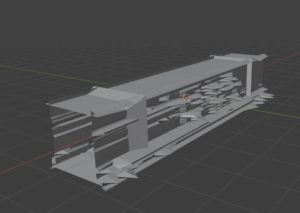

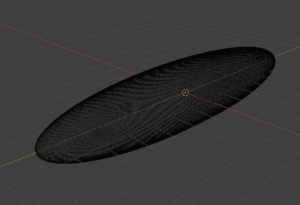

これは練習として最初にするディスプレイスメントの操作でしょう。なんか変な形になったなあ、と思いましたが、宇宙船が描けるとは思いませんでした。非常に重要になるのは元のメッシュ形状と方向です。立方体をy方向に伸ばし、サブディビジョンサーフェースでビューポートのレベル数6で細分化し、それを適用すると、次の画像のメッシュができます。サブディビジョンサーフェースを使い適用すると、このような丸まった流線形のメッシュを作製することができます。

これに同じテクスチャー画像をディスプレイスメントすると次の形ができました。

これは宇宙船ぽいですが、カッコイイ形が作れたとは思いません。立法体をx方向に伸ばし、同様にサブディビジョンサーフェースを適用したのが次の画像です。

これが宇宙駆逐艦雪風の形です。メッシュの作り方と立方体を伸ばす向きが重要でした。

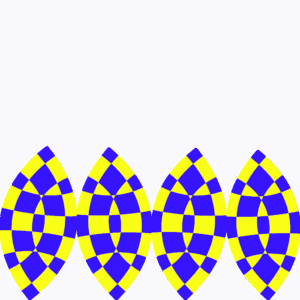

そして更に重要なのが、ディスプレイスメントに使うテククチャ画像です。例えば次の画像を使ったとします。

すると、ディスプレイスメント後の形状は

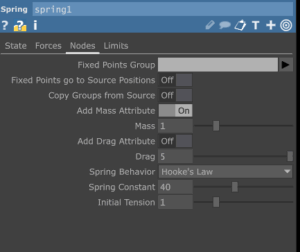

になりました。これもなかなかカッコイイ形状と思います。実際、ディスプレイスメントに使うテクスチャー画像を手持ちのモノで様々試しました。テクスチャー画像により様々な形ができます。宇宙駆逐艦雪風に使ったテクスチャー画像は次です。

これはTouchdesignerのspring SOPの設定をメモするために、たまたまキャプチャーした画像でした。そして何より驚いたのは、この文字が元になって、宇宙駆逐艦雪風の形状ができていることでした。ディスプレイスメントは色を凸凹にするので、文字であっても凸凹に変換するのは当然ですが、その意識はなかったのです。偶然上記の画像が役立ちました。

ディスプレイスメントモディファイアは適用した後の予測が非常に難しく、試してみたらこうなったということが多いのが現状です。

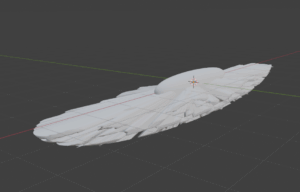

同様にして作製した宇宙駆逐艦綾波の画像を次に示します。

これは立方体を伸ばす方向はY軸方向で、同様なメッシュの作り方ですがメッシュが粗いです。テクチャー画像は同じです。このように、異なる形状ができました。

ディスプレイスメントモディファイア―はメッシュの形状、方向、そしてでクスチャー画像が重要であることがわかりましたが、別に形状を予測したりできるようになったわけではありません。

fbxでTouchdesignerへ移し、加工した動画を2つ示します。

ワルプルギスの夜

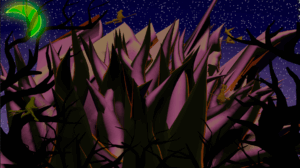

最初に作製した画像を示します。

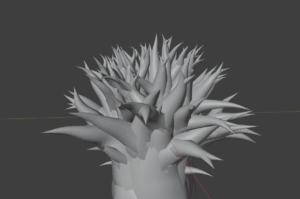

この画像をどうして作製することになったのかを説明致します。この画像も偶然から作製しました。前のblog「プロシージャル3・・・」で、ボーンとウエイトの関係が直接的でない場合にも関係付けることができることを述べました。離れたところの動きをコントロールできるこの方法も驚きでした。ボーンと関連付けたポイントが動くことから、練習としていろんなモノに関連付け動かしておりました。その一つに木にウエイトを付けてボーンで動かすということも行いました。元の木はSapling Tree Genというblenderのアドオンを利用して作製しました。設定をBranch Radiousにして比率を変えると次の図のような変わった形状の木が簡単に作製できます。

この木の一部適当に選択して、ボーンとウエイトを使って関連付けます。するとボーンを動かすと木の選択されたポイントが動くことになります。ボーンを移動させたり回転させたりすると、次の画像ができました。

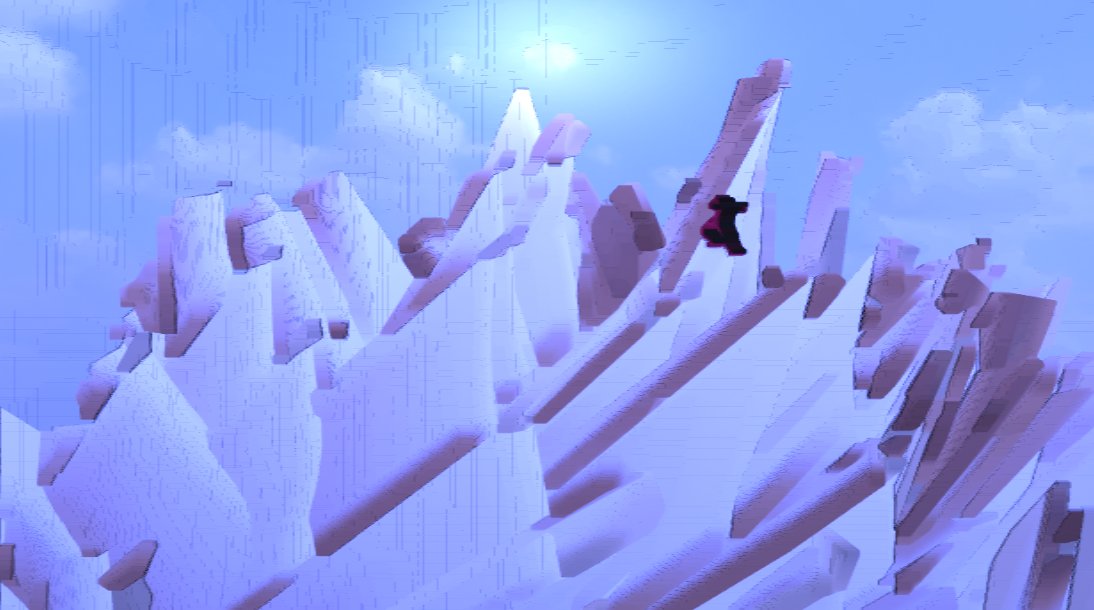

視点を変えて見てみると、元々の木から山のような形ができるとともに、手前が木で後ろが山というように、立体的な配置に見える場合があることに気づきました。視点の位置も重要です。そして当時私はシェークスピアの「真夏の夜の夢」を読んでおり、このイメージと木と山の形状が重なりました。絵本ではよく絵の周りに草や木の模様で飾ることがほどこされています。これにならって、周囲を木で囲むようにしました。魔女の形も付けてワルプルギスの夜をイメージしました。

イメージは最初のきっかけがあると広がっていきますが、その最初がなかなか思いつきません。そこに偶然性が必要だと思います。対象の一部をボーンとウエイトで関連させて動かす方法に面白さを感じ、幾つかこれを利用して作製したのを思い出します。その時の例を次に示します。

これはblenderで作製して、それをTouchdesignerにfbxで移し、エフェクトをかけた画像です。人が登ろうとしているところを加えたのがポイントです。

blenderやTouchdesignerは機能が非常に多く、YouTube等を参考にして常に練習する必要があります。少し使わないでいると本当に直ぐに忘れてしまいます。目的を持って作製することもありますが、練習の過程で、「こうすればどうなるだろう」と試行錯誤する中で、様々な使い方を偶然に見つける場合が多いと思います。偶然性は驚きと感激があるのがいいところです。結局これが人の原動力なのではないでしょうか。

コメント