デリダの差延

先回はドゥルーズの「差異と反復」からの着想を話しました。今回はデリダの「差延」という概念からの着想をお話し致します。デリダは「脱構築」が有名です。脱構築については以前のblog「偶然性」でごく簡単に触れました。脱構築もまた取り上げたいと思っています。デリダは言葉やテクストについて述べており、工学とは関係が無いように思われるかもしれませんが、これがどうして、参考になる場合が多いと感じます。工学は一方は「自然」を相手にしてますが、他方は「人間」を相手にしてそれらを結びつけます。デリダは「人間」よりの考察に役立ちます。

デリダ自身が書いた本は抽象的過ぎて読むことができません。また解説書も具体的ではなく分かりやすいとは思えません。ですので、以下は多分に私の解釈が入っています。結果的には私個人の工学の研究には役立ってきたので、デリダをこんな風に解釈している人もいるんだという程度にお考えください。

「差延」は、「異なる (différer)」と「遅らせる (differer)」という二重の意味を持ち、意味が固定されず、文脈や他の概念との関係性の中で生成され続けることを指しています。言語や記号の構造において意味が決定されることを遅らせたり、ズレを生じさせたりする概念です。文脈との関係や時間の経過を通じて絶えず生成されるものです。こうした解説的な説明では何のことかわかりにくいのでしょう。例をいくつか挙げて説明致します。

「家」という言葉に対して、「家族を思う家」という場合と、「豪邸の家」という場合、意味が違っています。前者は感情や家族の繋がりを連想し、後者は贅沢やステータス的な印象を与えます。「家」という言葉は、建物で人が住む場所、といった固定されて意味を持つように思いますが、文脈の中で決まるということなのです。「家族を思う家」と言う場合、「家」単体で意味が決まるのではなく、「家族を思う家」という全体の言葉が発せられて初めて意味が決まるのです。ということは「家」という言葉の意味は遅れて決まるということです。これを「遅延」と言っています。一方「豪邸の家」と比較すると、意味が違っていましたね、単語自体が持つ意味は、他の言葉や状況によって異なり、多様性があるということです。これが「差異」です。文脈中の言葉のたいていは、この「遅延」と「差異」を含みます。これを合わせて「差延」と言います。

人の行動でも同じです。例えば「コップを持ち上げる」行為を考えてみます。中に入っている水を飲みたいから持ち上げる、という場合と、子供が周りで遊んでいるので、こぼさないように持ち上げる、というような場合についてです。水を飲むための行為ならば、コップを持ち上げる動作は「飲む」という目的に向かっている「遅延」の一部です。一方、子供が周りで遊んでいる状況では、その行為は「こぼさないようにする」という別の目的の「遅延」の一部です。そして「持ち上げる」という行為は同じですが、その意味は、その時の環境や気持ちに依存していて違っています。これは「差異」です。これらは合わさり、環境や気持ちに関連した「差延」によって意味が生じています。

刑事ドラマなど見ている、「差延」を巧みに利用しています。ある人が罪を犯すわけですが、最初その場面を映し悪い人だと思わせます。その後、その人の生い立ちや、葛藤、人生の体験を見せることで、犯罪を犯す経緯を語ります。犯罪行為そのものの意味が確定するには、その背景にある人生経験や出来事の詳細が加味されて決まるのです。これはそうしたことが分かって初めて確定するので「遅延」に相当します。同時に、犯罪行為が一つの意味を持つわけでなく、それぞれの文脈による解釈によって評価が決まります。例えば「だれかを救うために行った」場合と、「自己のかってな欲望のためのに行った」場合とは、同じ行為に対しても「差異」が生じます。

最近人気のアニメ「鬼滅の刃」は「差延」を巧みに活用していると思います。人間の行動は時間や他者との関係によって形成され、「遅延」しながら「差異」を作っていきます。意味はその瞬間に単語や行為で決まるわけではないのです。

このように言葉やテキストの話から、人の行為の話に持っていくと、動きに対してどう行動するかを問題にするインターラクションでは、ちょっとした映像やオブジェクトの動きの変化で、人の感情を動かすことに「差延」を活用することができます。また上述の「家」、「コップを持ち上げる」、「犯罪」について書きましたが、それは私が思った解釈ですから、他の人ならまたほかの解釈をして、別の「差延」を作っていくでしょう。

擾乱を伴う反復系への差延の導入

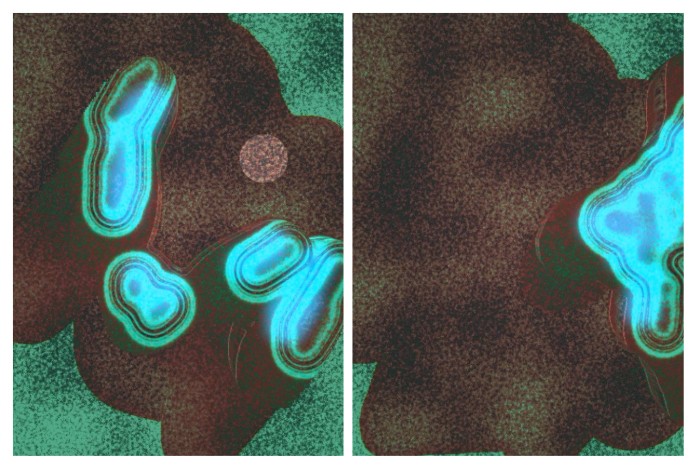

「差異と反復」の系に擾乱を加えるのが「擾乱を伴う反復系」であり、これがオブジェクトの自律の源でした。これに対してこれから述べる「差延」に基ずいた操作は、人が「どうだろう」とか、「どうかしたのか」等と、オブジェクトに対して解釈を生みだすことを目的としています。次の動画は先回のblogの最後の動画と比べると少しだけ違ったところがあります。

先回の動画がマウスを常に追っかけてくるのに対して、今回の動画は追っかけてくる時が多いですが、「待つ」、という動作が入っています。常に追っかけてくるのではなく、時々待ち、細かく見ると、反対方向に動いたりもします。そして、また追いかけてきます。この「待つ」という時間を入れたのが「差延」の考えです。これによって、体験者は「ん、どうしたの」とか、「もう止めたの」、「様子を見ているの」とか、逃げることばかりではない感情、解釈が生じます。これは追っかけてくるということだけでなく、止まるという動作が入ると、前後の文脈が変わるからです。プログラムの操作は、マウスに対して追っかけるためのforceをゼロにしているだけです(先回のblogでいうとwindのパラメータをゼロにしています。どのぐらいの時間待たせるかも大切ですが、今回は感覚で決めています)。こうした簡単な操作で気持ち動かせるということがインターラクションにとっては重要な事柄です。

以前のbleg「 「量と質の変換」 ・・・」でベルグソンの時間に関する説明を致しました。「私が一杯の砂糖水を準備する場合、何をしようと、私は砂糖が溶けるのを待たなければならない」という文章です。これは私の状態によって「待つ」という時間の感じ方が変わることでした。このため待たせる時間は大変重要です。今回は動画が短いので待つ時間を可変にする仕組みを入れていませんが、長いインターラクションの場合、待つ時間を変えることでも解釈を変えることができるでしょう。

それでは、もう一つ例を挙げます。

この動画もマウスを追っかけるのですが、マウスを捕まえるとマウスの色が透明になります。これは食べたことを表したつもりです。その後少しだけおいて、全体がくっつきます。これで食べたエネルギーを全体に行き渡らせるという意味です。その後次のマウスが出てくるまでゆっくりとした動きになります。おなかが張ったので休んでいるのです。これは私が意図した動作ですが、見た方が自由に解釈してください。オブジェクトの動きをどう解釈するかで違った意味となるでしょう。動作としてはただマウスに近づいたり離れたりしているだけのことなのですが、細胞のような形のオブジェクトの前後の様子を見ることで、またマウスの色や動きが止まる止まらないといった状況によって、解釈が変わるのです。これは「家族を思う家」や子供が周りにいる時に「コップを持ち上げる」と同様、全体を見るという「遅延」と状況や動きの「差異」と同じです。実際のプログラムは、ある操作の後に次のこの操作をするというシーケンス制御です。「擾乱を伴う反復系」という自律的に動かす手段は再帰的で非線形の動きです。これを一つ作っておけば、それに線形な動作を加えていくことで、見る側に解釈させる余地が加わります。一つ前の動画の薄青い塊が、この動画では細胞のような形状になっています。これは薄青い塊状態の映像をnoise TOPの一番目と二番目の入力に入れることでそのようになります。

このように、意味や解釈がその言葉、その行為だけでは決まらない、ということに対して、現在の哲学は可能性として捉えるているように思います。そうすると、その解釈に基づき、何か行為をすると、また状況や解釈が変わり、これが続いていくことになります。いつまでも答えがでないことも多々あるわけです。如何にもポストモダン的です。こうした考えは、決まったことを重ねて次の決まったことをするという、きっちりとした考えに対して、柔軟で軽やかです。創発的な考えに適しています。しかしどっしりとした変わらなさは欠けます。ある時は軽やかに「差延」を使い、ある時はどっしりと構造に従う。そう行きたいと思っています。初期の人工生命はこれまでに示してきたConway, L-systemそして、近く述べようと思っているBoidsという鳥や魚の群れのシミュレーションです。今回モデルは、細胞のような動きを示し見た人も生物らしさを感じるので、人工生命と言っていいと思います。

コメント