構造主義については「ポストモダンと「擾乱を伴う反復系」1」で軽く触れただけでした。今回は全体的な話です。

構造主義はモノ事の背後には、何がしら構造があるとする見方を指します。今では当たり前で、改めていうまでもないことです。構造主義はすでにインフラになっているように思います。しかし、電気や水や物流といったインフラのことを意識することが大切なように、構造主義を意識することは大切です。例えば意識していませんが日本人は、日本語や日本の風土や文化や歴史性の影響を知らず知らずに受けています。自由だと思っていてもこうした枠組みの範囲内にいるのです。このようなことは、そらそうでしょうということですが、そらそうでしょうと今思えるには、ソシュールやフーコー、レビストロース等が、「人は構造に捉えられた枠組みの中で思考している」ことを指摘したからです、最初からそう思っていたのではないということです。それだけ構造主義の概念は浸透し強力です。そしてその一つの枠組みの中にじっとしていてはいけないといったのがポストモダンです。その枠組みは、歴史的・文化的背景と捉えても、認識論、存在論・・・捉えても、数学、文学・・・と捉えても、様々な捉え方、枠組みの付け方があります。大きな枠組みも小さな枠組みもあります。そこにはその歴史的な背景があり、それぞれの人の暮らしがあり、領域があります。フラクタルやL-systemも再帰という構造を持っていました。先回のblogではCopyとインスタンシングという構造を持っていました。その他にも、「擾乱を伴う反復系」ではフィードバックの中に擾乱が入るという構造がありました。暗黙知の次元という見方、プロセスという見方、等を紹介してきました。こういうのも構造です。その時々に様々な構造を使っていると言えます。その上にはプログラムの持つ構造が、そして私が日本人である以上、日本が持つ風土や文化の構造が影響しています。生命の分野ではDNAやゲノムといったことが外枠側の構造でしょう。今自分が直面している構造から別の視点を向けることをポストモダンは推奨します。ポストモダンも古くなりましたが、別の枠組みがあることを意識することは変わらず重要です。

私はblogでプログラムのことを話していますが、コンピュータ自体、プログラム自体、構造主義を反映したモノとみなせます。プログラムは極めて構造的です。オブジェクト思考プログラムについては、すでに「オブジェクト思考プログラム、世界の捉え方」で記載していますが、事物の関係性に注目し、対象の属性(プロパティ)と動詞にあたるメソッドでクラスという枠組みをつくり、クラスの関係性でプロジェクトを作る構造を持ちます。こうした考え方の中でプログラムを書くことになり、自由に書いていると思っていても律速されています。分かりやすさを重視したプログラムですが、ブラックボックス化が進み、便利な反面、皮肉にもそれが分かりずらいなどと言われてもいます。こうしたことで関数型プログラムというのが登場しているようです。これはオブジェクト思考プログラムとは構造の違うプログラムです。これを使うと思考もまた変わると思います。同じオブジェクト思考プログラムでもpyhtonなどのコードを使うタイプと、ビジュアルプログラムとでは使いがっては大きく異なります。コードタイプがビジュアルプログラムとでインターフェースの構造が大きく違っているからでしょう。また私は主にTouchdesignerを使っていますが、図を描くにはblenderを使い、音楽はMAXを使います。こういうのも、Touchdesignerの構造ではやりにくいことがあり、それを別の適した使いがってを持つプログラムで補っていると言えるでしょう。これを何故使い勝手が違うのだ、といったことを突き詰めると、どこかに構造の違いを見つけることができると思います。

構造主義では「背後には構造がある」と主張しました。背後に何か隠されたモノがあると主張した人にハイデガーがいます。ハイデガーは構造主義の前の世代にあたります。ハイデガーと比較すると構造主義がより現代的というか合理的というか、その考えがはっきりしていることが分かります。ハイデガーは真理を「隠されていないこと」と定義しました。これもそらそうでしょうという感じですが、それは単に「暴いて見せること」ではありません。「隠されていることを含んだまま現れる」という繊細さを持っています。例えば「秘仏」などがそうです。そこに在るのだけれども見せないということに存在の意味があるのです。スペインにサンティアゴ・デ・コンポステーラという大聖堂があります。盗難があり聖遺物が失われたという話があります(失われたということ自体が定かではありません)。例え聖遺物が失われたとしても、人々はそこにあると信じて巡礼することで、その場が意味を持ち続けているのです。ユネスコ世界遺産10南ヨーロッパでは「真意のほどは誰もわからない。今後明らかにされることも、おそらくないであろう。しかし、サンティアゴ・デ・コンポステーラ大聖堂でその真贋を疑ってはならない。少しでも疑う者は、瞬時に「狂犬病にかかった犬のように」気が振れるであろうと、銀の聖遺物箱を守る者が、1498年にラインラント出身の騎士アーノルド・フォン・ハーフに警告したことがあるからである。」と記しています。ハイデガー的に言えば、「存在が現れるとは、物理的にそこに在ること以上に、意味が開かれていること」と言うでしょう。つまり、「信じている」 「思っている」と言う行為そのものが、存在を開く働きをするのです。このニュアンスは構造主義にはありません。構造主義は背後にある仕組みを分析・解析する、あるいは構造があるからこうなる、という考えです。人との接点であるインターラクションではどちらの考えも重要です。

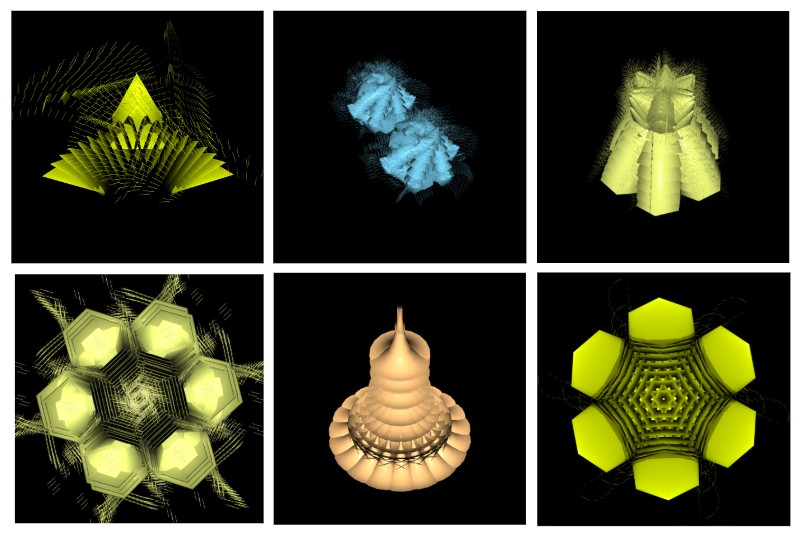

今回利用した画像は、前回の「線形操作で生じる予測不可能性」と同じ、copyとインスタンシングを使った構造です。非常に様々な図形が作製できますが、統一感というか、同じ仲間と言う印象を持ちます。同じ構造を持つものは往々にしてこのようになります。

構造主義の観点 背後に何があるのか

構造主義

構造主義

コメント