存在論

存在論は、机が在る、パソコンが在る、といったモノが在るということとは全く違います。ごく一般的には、何かが「在る」の反対は「無い」ということですが、在るとか無いとかを包括する外枠(フレーム)を存在と言っています。在るというのも無いというのも一つの様(さま、状態)です。イスラーム哲学で有名な井筒俊彦氏は、「イスラーム哲学の原像」で複数の例えを示しておられます。2つを紹介致します。

「人が本を読む。本のページはインクのいろいろな形態をみているにすぎないのですけれど、インクそのものの存在には気づかない。だが、ちょっと視点を変えれば、文字の存在が「虚構」であることはすぐにわかります。文字とは、インクのいろいろな形に社会的習慣、つまり人間の取り決めによって意味が付託されたものなのですから、つまり人の目の前に実際に依存しているのはインクであり、インクだけである。文字の存在とは、本当はさまざまに違った形に変容しながら自己を展開するインクという唯一のリアリティーの存在にほかならないのです。」

文字はそこに見えて在るモノですが、そのフレームはインクになります。この場合はインクが存在です。勿論比喩です。

存在は茫洋たる海、

波、絶え間なく在れ騒ぐ。

この海を、人々

ただ波の騒擾(そうじょう)と見る。

見よ、底知れぬ海の深みから

数限りなく波の湧き起って

水面は千々に乱れ散り、

波のみ見えて海はなく・・・。

波は人が目で見え、姿を変えて変化しますが、その外枠(フレーム)に相当しているのは、海です。この場合、海が存在に相当します。

また、禅僧の一休は次の詩を読んでいます。

年ごとに

咲くや吉野の山桜

木を割りてみよ

花のありかを

この詩の続きは、あまりに綺麗なさくらが毎年咲くので、冬に桜を割って中を探したが見当たらなかった。というものです。その心は、木の持つエネルギーが春という縁に出会う事で、花が咲く。というものです。

この場合は花は見えるモノです、エネルギーが外枠に相当しています。エネルギーが存在です。花が存在しているのではない、「存在が花する」と言ったりします。これは上の例がぴったりくるでしょう。つまり、木の持つエネルギー(存在)が、春と言う縁に出会う事で、花として現れたのです。

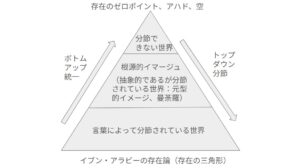

このような外枠が存在だとする例を挙げると、全てを包括する外枠があるのではないか、と思われた方もいらしゃるかもしれません。それを表しているのが、 井筒先生が「意識と本質」で説明されているイブン・アラビーの存在論です。これを解釈して書いたものが次の存在の三角形です(私の解釈を入れて作製しているので正確でない可能性があります)。

対象(指し示すモノ)や言葉(何であるかを言うことができるモノ)の世界が一番下層です。日常の世界です。その上に根源的イマージュの世界があります。根源的なイマージュは抽象的に分節された世界です(分節というのは、言葉で他のモノと区別が付けれることを指しています)。ユングの「元型的イメージ」、空海の「曼荼羅」のように、世界の成り立ちを表す抽象的なイマージュです。その上が、もはや言葉では表せない分節不可能な領域です。この部分ではもはや言葉で表現できず、体験による世界です。その三角形の頂点が、全ての存在が生まれるところであり、井筒氏は存在のゼロポイントと呼んでいます。イブン・アラビーはアハド、仏教では空、と呼んでいます。

このように根源を問うのが存在論です。そして特に東洋思想の凄いところは、対象や言葉がある世界から存在のゼロポイントに向かって修行して至るのが最終ではなく、言葉で表すことをができない体験をした覚者は、対象や言葉のある世界に再び戻ってきて、人々に説くことを行います。仏陀は真にこれを実践されました。存在のゼロポイントからの見方と、言葉のある分節された世界の見方を同時にできる人を「双眼の士」と呼び理想としています。

西洋哲学ではギリシャ哲学の分野に入る、ヘラクレイトス、パルメニデス、プラトン、プロティノス等は存在論を語っています。ここから一気に近代以降に入ると、ハイデガーの存在論、それに続く実存主義、それから現代のオブジェクト指向実在論(思弁的実在論)が、存在論の系譜でしょう。

ハイデガーの存在論は人間について述べています。私は存在論は全ての枠組みを問う内容であるのに、彼は人間に限定して述べていることに非常に違和感を持っておりました。ハイデガーは現存在を通じて存在を問い直します。現存在というのは、死を意識する存在で、死を覚悟することで本来的な自己を見出すと考えています。現存在を通じて存在を問うことは、「存在が成り立つためには、それを考える人間つまり現存在が必要」というように考えていたのではないかと推察します。「存在そのもの」を語る背景には、人間に存在を問う能力があって初めて展開できると思っていたのではないでしょうか。だから人間について述べることで存在論として成立するのだと解釈し、今のところ納得しています。面白いことに、現在の哲学者である思弁的実在論のメイヤス―は人間がいない時代の存在論を述べてます(祖先以前性)。これは本来的な存在論にもどったともいえますが、ハイデガーからは異質です(ハイデガーの後の実存主義者達はハイデガーの影響を強く受けているので、メイヤス―が特別異質に感じます)。

輪廻的解釈

輪廻思想との関係について私見を述べたいと思います。これはハイデガーとメイヤス―とは矛盾しているのではないかという私見から、輪廻なら統合できるように思ったのです(単に素人考えです)。私が輪廻思想を信じている・いないの話ではありません。解釈の話です。輪廻はウィキペディアでは「生物らは、死して後、生前の行為つまりカルマの結果、次の多様な生存となって生まれ変わるとさせる。命あるものは何度も転生し、人だけでなく動物なども含めた生類として生まれ変わる」、とされています。輪廻の考えは最も外枠としてふさわしいのではないかと思っています。メイヤス―のいうように、人がいない時の存在論は、例えば恐竜になって現れていた、というように言えるでしょう。という主張です。輪廻を存在の外枠として見ると、全ての「在り方」や「現れ方」がその中に含めることができると思います。たとえば、時間や空間に縛られず、輪廻が存在の本質として機能しているなら、それは恐竜の時代や人間がいないときでも、様々な形態で現れ得るのは自然だと言えます。恐竜や植物、星や粒子、全てが輪廻の枠内で再現されているという見方です。さらに私見を述べると、ある時は哲学について考え、ある時はキャラクターを作り、ある時は風景を描き、ある時を工学を考える・・・のように、人は普段から様々なことをしています。もっと一般的には、ある時は食事をし、ある時は散歩に行き、・・・といったことです。これをその時その時、状況や心の在り方で生じるというように捉え、その時その時に生まれてそれを行っている、というように見ると面白いと思います。日常の一つ一つの行動が「小さな生まれ変わりとして」起こっていると考えるのです。心の在り方や状況によって新たな自分が現れ、次々と異なる形を取って活動している。まさに一瞬一瞬が輪廻的なサイクルを持っていると捉えます。これはオートポイエーシス的であると思います。私の場合、昨今物忘れも多くなり、前のことを覚えていない状況も輪廻と似てきました。

サブサンプションアーキテクチャー

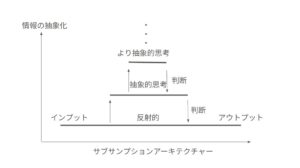

存在論は形而上学の代表です。形而上学のイメージは存在論を念頭におくと、こんなことを指しているのだなと思えます。形而上学の対象は分節できず、時空間での経験として認識できない存在を指します。存在論は全てのモノを包括する存在を問うことですので、個々に分節した言葉で表現できるような形を持っておりません。また時間や空間に制約させることではありません。例えば輪廻のように、永遠に続き、時間や空間に制限されません。神仏は形而上学的ですが、哲学は信仰とは違い思想を批判的に見ることを当然とします。「人の気持ちや心」、「どのように認識しているか」といったことも形而上学的ではありますが、次第に科学技術によって測定できる具体的な対象となってきています。そうするとこれらは哲学の範囲から徐々に科学の範囲となり形而下の問題となっていきます。「存在の問い」は今のところ科学が届かない領域です。それでは存在論は工学と無縁かというと決してそうではありません。特にロボット制御等に使う、サブサンプションアーキテクチャーは、イブンアラビーの存在の三角形の形式に類似しています。勿論これは建て付けが似ているだけで、存在論が工学的に扱えるということではありません。サブサンプションアーキテクチャーは次のようにかけます。

反射的と書いているインプットがすぐにアウトプットとなる形式は、右から何かがきたら直ちに左によけるといった動作を指します。より上位の処理は、右から何かきたら、左によけるが、それには左に何があるかを判断して、何かあればスピードを緩めて、あるいは停止してからよけましょう。等のように、状況・状態を加味します。上の階層には下の階層が持っていない判断をさせます。そこには、別の情報を待つといったような遅延が入ります。更に、その上には別ルートを検索させるアルゴリズムを起動させることを行い、その上にはそのアルゴリズムに対する障害を判断させる機能を持たせる、といったように、どんどんと上位に判断を上げていきます。その上位の判断は、周囲環境がどのようで、自分がどのような状態にあるかによって上層に上がっていきます、右にあるから左に進むといったような具体的ではなく、次第に抽象度を上げていきます(抽象判断が多く入るほど、システムは情報を待つ必要がてできます)。何もなければ、上位に命令は上に上がらず、その時点で判断が行われ実行されます。ですから端末側で基本処理がなされるのですが、環境と自分の状態によっては上位に上げていって判断を下すということを行うシステムです。これは言語によって完全に分節された下層から分節できない状態の上層にボトムアップしていき、そこでの体験を踏まえて、上層から下層に下がってくる形式と同じです。これは全ての情報を中央に上げたのでは遅延が大きなり判断が遅くなることから、できるだけ高速で端末で処理できるようにし、かつ、抽象度の高い判断は総合的に判断させるために情報を集めて判断させるアーキテクチャーです。サブサンプションアーキテクチャーは民生品ではお掃除ロボットルンバにはじめて実装されたと言われています。AIと結びつくと過去の別個体の情報の蓄積も上層では加えられることになるでしょう。このように存在論は工学と結びついています。存在論とサブサンプションアーキテクチャーとの関係は、三宅陽一郎氏が「人工知能のための哲学塾」で指摘されておられます。それを参考に致しました。

プログラム例

サブサンプションアーキテクチャーの例は後日として、輪廻的解釈の初期の検討を述べます。今回はただ円環を現しただけのプログラムです。こうした動きに偶然性を入れてオートポイエーシス的に変化させることで生物的な動きや変化を作りたいというのが私の研究方向です。

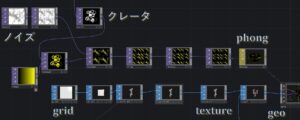

この動画はTouchdesignerによるものです。円環を連続に回転することで永遠を現そうとしました。存在の三角形と神楽をイメージして作製しました。これは至って通常の作製の仕方で、grid SOPをnoise SOPで動かし、これをcircle SOPで作った三角形にコピーし、回転させたものをgeoに入力したものです。工夫した点は、phong MATに使う模様です。次にその部分を示します。

クレータと書いた部分がphong MATにつながる模様です。これは粒が粘性の高い表面に衝突したような模様を作り、動的に変化させます。これをtile SOPで複数配置しています。またtexture SOPを使っている点も特徴です。これはしばしばphong MATと対で使います。UV座標をジオメトリに適用することで、テクスチャーがその形状に沿うように配置されます。これにより、phong MATに設定した模様が適切にジオメトリに反映され、動きや変化を持たせることができます。

次はこれまでに作製した、4つの画像を示します。

ある時は船とワイングラスと砂漠のシュールな組み合わせ作り、ある時は振り子の軌道を求め、ある時は透明な物体のカモフラージュを作製し、ある時はエフェクトを使って環世界を探ろうとしています。こうしたことは当たり前に行っていることですが、これをその時その時、私が生まれ変わって行っているとするのが輪廻的な考えです。私全体がというより、私のある部分は新しく変わることで違った考えて作っている、とは言えるように思います。この考えは今どういう見方に焦点を当てて作製しようとしているのかを意識的下に置く効果があります。中動態の世界で有名な國分功一朗氏は、様々な哲学者を学ぶことで、あるときは、頭のOS(Operating System)をデカルトにして考え、ある時はキルケゴールにして考えるといったように、思考のOSを変えることで、様々な問題を多面的に捉える、と言ったことを述べられておられました。これとよく似ていると思います。

コメント