オブジェクト思考プログラムはpythonが代表的ですが、使っているTouchdesignerやMAXもオブジェクト思考プログラムです。これらについては、前のblog「オブジェクト思考プログラム、世界の捉え方」を参考にしてください。そして、存在論もこれまでに述べてきましたが、今回取り上げる存在論は、ハーマンのオブジェクト思考存在論です。両者はオブジェクトという共通の観点を持ち似ています。しかし勿論異なる点もあります。哲学では「開く」、「閉じる」という言葉を使う場合があります。今回はこの観点から両者を比較してみます。「閉じた道具を使って、如何に開いていくのか」、これが課題です。この考えは個人的には装置開発やプログラムに役立ってきたように思います。

オブジェクト思考プログラム

オブジェクト思考プログラムでは、世界を「オブジェクトの集合」として構築します。クラスやインスタンス、メソッドなどは、世界の構成要素とその振る舞いを定義する手段です。特にクラスは重要でTouchdesignerではオペレータに相当します。属性(プロパティ)であるデータとそれがどんな動作をするのかを示すメソッドを持っています。オペレータを複数使ってオブジェクトを作ります。blog「パレイドリア」では作製した文字がオブジェクトです。「構造主義の観点・・・」では画像で示している立体物がオブジェクトです。

しかし、何を「オブジェクト」として切り出すかは設計者の意図次第、つまり存在の境界線は恣意的です。これは設計者の世界観が反映されます。この例が「ポテンシャルフィールドを含めた・・・」であり、一つ前の「平面と立体・・・」です。これらでは、生命的に動く物体とポテンシャルのそれぞれをオブジェクトとせず、擾乱を作るポテンシャルを含めてオブジェクトと考えました。つまり、環境も含めて一つのオブジェクトとしたのです。これは、位置を固定するためのフィードバックの中に擾乱が入るため、擾乱を創り出すポテンシャルもオブジェクトとみなしたほうが捉えやすいからです。どこまでを一つのオブジェクトとみなすかという問は、哲学の「存在論」と直結しています。もう一つ重要な観点を指摘できます。プログラムではすべてがコードとして記述され、同じレイヤーで操作可能な対象になります。つまり環境もオブジェクトも、抽象化のレベルで等価となり、区別が消失しています。どこまでをオブジェクトとみなそうかと恣意的に線引きしていると言えます。これは、満点の星空から、あの星とあの星とで双子座、と決めたりするのと似ていると思います。

オブジェクト思考存在論

次にグラハム・ハーマンによるオブジェクト思考存在論について考えてみます。彼の思想では、あらゆる存在はオブジェクトです。人間、犬、惑星、概念、時間、国家・・・全てオブジェクトとして等しく存在しています。人間を世界の中心にして捉える人間中心主義ではありません、全てのオブジェクトが対等に存在するという「フラットな存在論」です。もう一つ特徴的なのが、オブジェクトは他者との関係によって完全に理解されることなく常に「隠された側面」を持っているとしている点です。つまりオブジェクトは不可知(知ることができない、価値が定まらない)な側面を持ちます。

オブジェクト思考プログラムとオブジェクト思考存在論の比較

両者は言葉こそ似ていますが、一方は技術的な設計思想であり、もう一方は哲学的な存在の捉え方です。それでも両者が「世界をオブジェクトとして捉える」という点で交差するのは、興味深いです。共通点は、全てがオブジェクトであり、その関係はフラットである点です。人も虫も同列です。異なる点としては、オブジェクト思考存在論では、オブジェクトの不可知性や自律性を強調するのに対し、オブジェクト思考プログラムでは、オブジェクトは完全に定義・操作可能なモノです。Monogokoroのblogでは、「擾乱を伴う反復系」のようにフィードバックシステムの中に擾乱を取り入れて、プログラムで作るオブジェクトに不可知性や自律性の側面を加え、存在論的な要素を加えようとしています。

完全に定義・操作可能なモノの別な言い方として「閉じている」と言ったりします。これは分っているという感じです。これに対して、他者性、隠されている、といったことを別の言葉で言いかえると「開かれている」と言います。つまりいくら経っても完全には分らない、理解できない、ということです。そしてこの「開かれている」ことに積極的な意味を見出していきます。知られざるもの、予測できないもの、余白や曖昧さこそが、人間らしさや創造性の源泉なのです。

現在のコンピュータの進展はすさまじく、設計やアルゴリズム、膨大な記憶によって、事実上無限に近い変化や文脈を扱えるようになってきつつあります。人間が思いもかけない組み合わせを考えたとしても、それはもはや、事実上無限の組み合わせを扱えるようになれば、それはコンピュータでも実質上は可能と言えるでしょう。それでは「開かれている」と言う考えは概念だけになるのでしょうか?そうではありません、ここに入ってくるのが、「暗黙知の次元」、「不立文字」(ふりゅうもんじ)といった考えだと思います。暗黙知の次元についてはすでに、blog「 「環世界」と「暗黙知の次元1」 」, 「暗黙知の次元2」で紹介しています。主要な趣旨は、「人は言葉以上のことを知っている」というこでした。言葉にできる、言葉で書ける、数値化できる知識は私たちが持っている全体の知識のほんの一部で、その背後には直観や体験といった言葉にできない深い知識の層が在ることを述べ、それが発明や発見の創発につながることを説明しています。「不立文字」も同様な意味です。体験によって伝えられるものこそ真髄であるとします。人間の信仰や象徴の力も言葉にはできない要素があります。blog「構造主義の観点・・・」で、サンティアゴ・デ・コンポステーラの話を少し書きましたが、日本の三種の神器も同様です。誰も実物を見たことがないにもかかわらず、天皇の正統性を象徴するものとして信じられています。三種の神器は「隠されたモノ」の代表です。これらが隠されていることがインスピレーションを与え多くの物語生み出しているのです。プログラムの世界ではすべてが定義され、操作可能ですが、人間の世界では依然「定義できないもの」 「見えないもの」が意味を持ちます。それは人間が「余白」や「謎」に価値を見出す存在だからでしょう。こうした存在が相まってナラティブは展開されていきます。話を空想して、さらにその展開が思いつくといったことが、「開かれている」ということです。また、コンテキスト(文脈)の中で意味が決まるわけですが、その文脈の解釈は無限にある(人によって取り方が違う)といったような場合も「開かれている」と言います。

「開かれている」とは

「開かれている」とは単に物理的に開いているという意味ではなく、変化・影響・文脈・可能性が無限に展開しうる状態を指しています。ナラティブが次々展開するように、意味が固定されず、常に新しい解釈が生まれます。他者や環境から影響を受けて、自己が変容し続けます。文脈が人によって異なり、意味が一義的でなく、多義的です。その根幹には、「言葉や数値化できない層を含んでいるからです」。考えてみると、まさに人間の生きる世界です。たしかに、オブジェクト思考プログラムが作る世界とは違っています。

主張点

私の主張点を次に示します。プログラムや装置(道具)は閉じています。しかしそれを使う人は開いた存在です。この開いた存在である人が閉じた道具を使うからこそ、全体としては開いていくのです。つまり新たな展開やインスピレーションが得られます。しかし、人が道具に、技術に飲み込まれると、人自身が閉じた存在になってしまいます。これを防ぐことが、モノと人とのフィードバック(コミュニケーション)です。フィードバックが生じ人を開いていく、そういう装置を作っていかないといけない。そう思っているのです。

表紙の画像

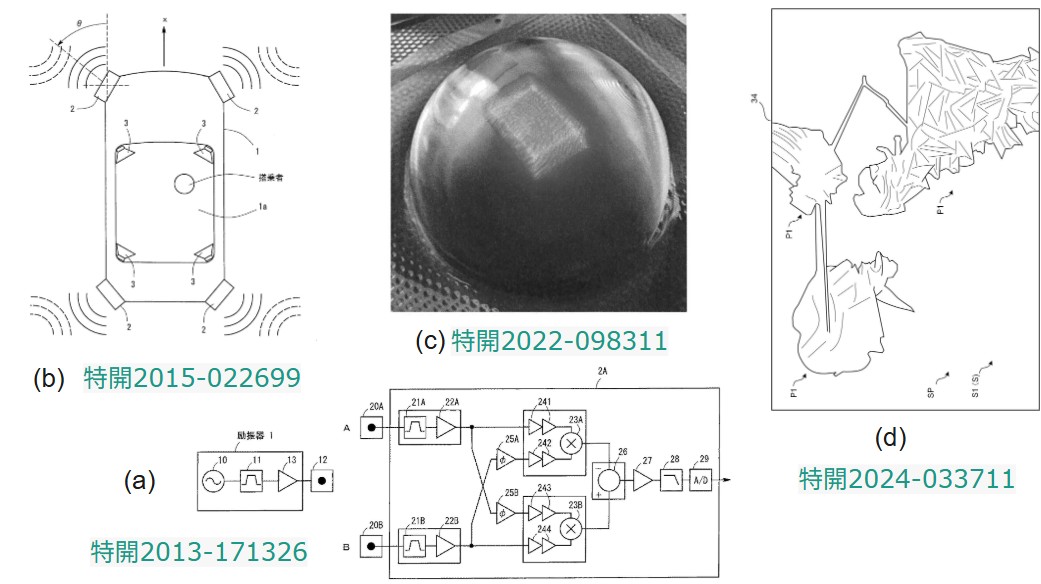

今回は表紙の画像をどうしようかと思いました。そこで「開かれている」という印象を持った特許文献を上げることに致しました。発明のオーソドックスなストーリーは、現在の装置に対して何か問題があり、それを修正する創意工夫を加え、新しい装置を作ったというストーリです。しかし発明のいくつかはそうではなく、ある現象に対して「オー」と思い、こうすればもっと面白いんじゃない、ということからナラティブを空想し作製してみるというストーリーもあります。勿論最後は意味があることに収束させないといけません。こうした例では、ナラティブを空想することが重要です。それでは表紙の図を極簡単に解説致します。(a)は特開2013-171326 「入力装置」です。左の発振器で体を電波で励振し、右側の受信機を何かにつけると、電波で覆われた体(主に手)で、その動きを装置に伝えることができるというものです。安全装置に応用が可能です。電波人間になって何かを操作する空想の産物です。(b)特開2015-022699 「車両周囲環境報知システム」は、24GHzのドップラーセンサの波形が可聴周波数に落ちるのに気付き、クルマに取り付けて走行すると、電波で見た世界が感じれるのじゃないの、と思ったことによります。実際かなり面白い装置です。これは「 「環世界」と「暗黙知の次元1」 」で挙げました。(c)特開2022-098311 「光演出装置およびレンチキュラーレンズ」は、レンチキュラーレンズが点光源を線光源に変換することに気づき、重ねると立体図になるのではないかと思ったことによる発明です。レーザポインターを持つといろんなモノに光を当ててみたくなりますが、近くにあったレンチキュラーレンズに試してみたことから展開しました。(d)特開2024-033711 「情報処理システム、情報処理方法及び情報処理プログラム」は「擾乱を伴う反復系」の元です。生命的な動きは人に訴える力があるのではと思い試してみました。blog「ポストモダンと「擾乱を伴う反復系」1」で紹介しております。経路選択やエージェント的な機能に応用可能です。

プログラムは閉じています。しかしナラティブを作る人間は「開いて」います。結局、「閉じた」道具を使って人のナラティブを作る力によって「開いていく」ということと思います。ここには人とモノとのフィードバック(コミュニケーション)があります。「閉じた」道具から「開いた」ものを作りだしやすいようにするのが、Monogokoroの目指すところです。

コメント