前回のblogに引き続き発振現象の応用について述べます。前回と行っていることは大きくは違っていませんが、次のことを試しました。前回4つのボーンをオブジェクトに対して適当に重みをつけて動かしました。今回は生物っぽい感じになるように、意図を持って重みを付けました。また後述するように、Touchdesignerに移した後にオブジェクトの形状を加工することを試しています。これによって、動きのコントロールの幅が広がりました。

blenderで作製した発振の動きを次の映像で示します。

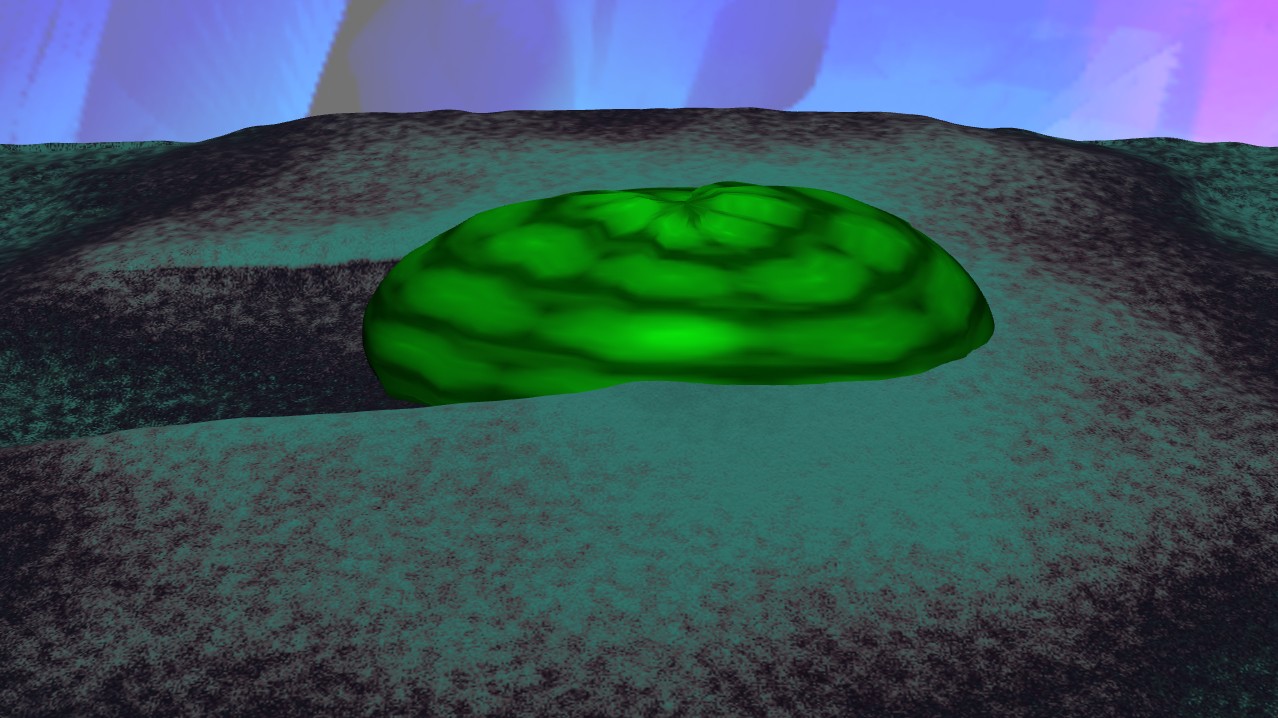

これをfbxでTouchdesignerに移し、blenderからのアニメーションデータの替わりに、LFO chopを使って動かしました。またテクスチャーも新たに着けました。痕跡処理をした背景を加えた点が前回と異なっています。オブジェクトが動く際にその背後がへこむようにしています。オブジェクトと大地の境界部分も変化するように作製しています。バックグランドの大地をpbr MATを使って作製しておき、オブジェクトが動くにつれて、黒っぽい色の帯にオブジェクトの影のような形状を足し、移動に伴い伸びていくようにしています。これをpbr MATに使い、coler MAP, normal MAP, height MAPに、オブジェクトが動くに伴って、重ねることで痕跡ができます。色を使って凸凹を作るディスプレイスメントの技術です。pbr MATとディスプレイメントについては、過去複数のblogで扱っています。例えば2025.07.25 「暗黙知の次元2」, 2025.05.26 「イマージュ」, 2025.06.14 「プロシージャル3 ・・・」等です。これらを参考にしてください。作製した映像が次です。

最初、下から大地に上がってくるときは、体をねじる動きがありません。前へ進む際にねじる動きを入れています。これはTouchdesignerに移した後にTwist SOPによって行っています。また前へ進む際に、微妙に長さ方向に伸縮の動きを加えています。これはGroup SOPを使って伸縮する部分を設定し、移動の動きと同期して動かしています。このように、Touchdesignerに移した後も、動きを加えることができます。今回、blenderでの重み付けと、Toucdesignerに移した後のコントロールで、相当コントロールできる印象を持ちました。前回と今回で、生物の筋肉的な動きは、blenderの発振現象を活用して意図的に作製できることが分かりました。

コメント