インターラクションの関係性が「動き」や「反応」を基軸にしている一方で、アートや文学で扱う関係性はそうではないように見えます。ということから、先回はアート的な関係性を考察しました。今回は文学に関係する関係性を考えてみます。私は非線形性が作る未知に興味を持っており、その関係でカオスにも関心があります。これは東洋思想の荘子等が使うカオス(混沌)とは意味が違いますがニュアンスは似ています。カオスというのは、決定論的な現象ですが、僅かな初期の誤差が、予測不能な結果に至る現象を指します。これについては後日取り上げます。一方東洋思想でいう混沌(東洋思想を現す時は混沌と記載し、工学で扱う場合をカオスと記載することに致します)は、万物の根源であり、そこから一切(いっさい)が生じる元です。非分節の状態です。分節していない状態ですから個々を認識することができず、個別に名付けることもできず、何モノでもありません。しかし全てがそこに在ります。何がそこからでてくるかわからない、どうなるかわからない、と言う意味では混沌とカオスとは似ています。この「何モノでも無い」というのが、「ネガティブケイパビリティ」(帚木蓬生 著)の中に出てくる、詩人キーツの「詩人はアイデンティティを持たない」という言葉を読んだ時、私の中では関係性が生じました。未分化で「何モノでもない」とはどういうことか、ということについて動画で表現しようと思いました。こうしたことは工学では全く扱わないことですが、哲学や文学ではよく扱います。またアイデンティティと社会とは深く関係性を持ち、文学では重要なテーマです。

「ネガティブケイパビリティ」の中で、詩人キーツの兄弟宛の手紙の引用を記載しておられます。

「詩人はあらゆる存在の中で、最も非詩的である。というのも詩人はアイデンティティを持たないからだ。詩人は常にアイデンティティを求めながらも至らず、代わりに何か他の物体を満たす。神に衝動の産物である太陽や月、海、男や女などは詩的であり、変えられない属性を持っている。ところが、詩人は何も持たない。アイデンティティがない。確かに、神のあらゆる創造物の中で最も詩的ではない。自己というものがないのだ。」

続いて、著者の言葉が続きます。

「アイデンティティを持たない詩人は、それを必死に模索する中で、物事の本質に到達するのです。その宙吊り状態を支える力こそがネガティブ・ケイパビリティのようなのです。キーツはネガティブ・ケイパビリティの権化として、シェイクスピアを引き合いに出しています。しかし本当は、詩人こそネガティブ・ケイパビリティを身につけるべきだと説いているのです。」

この文章は印象的でした。何者かで在るということが、特定の枠組みの中に入っていることを指し、何者でもないからこそ高く飛べる、そしてそれが詩人には必要だ。と言っていると受け止めました。ちなみに、ネガティブ・ケイパビリティとは、「どうにも答えのでない、どうにも対処しようのない事態に耐えるの能力」のことです。その代表としてキーツはシェイクスピアを引き合いに出しています。私の解釈では、シェイクスピアは「人間とは」を問い続け、その実存を演劇にされた方だと思います。「人間とは」、これはどうにも答えのでない、対処のしようのない事柄だと思います。それを考え続ける力がネガティブ・ケイパビリティではないかと思います。

キーツの「詩人はアイデンティティを持たない」に対して呼応するのが、ハイデガーが引用でつかうヘルダーリンの「・・・人間はこの大地に詩人的に住む」ではないかと思います。これは大地にいながら、束縛をうけずに住む(精神上のことだと思います)、ということだと解釈しています。しかし一方、神と闘ったタイタン族は、足が大地につくことで大地のエネルギーを自分のエネルギーに変えると言います。だから、井戸のような足のつかないところに縛られているのです(ダンテ 神曲)。地に着きエネルギーを得るのがよいのか、天空へ飛翔するのがよいのか、恐らく「時に地に、時に天に」、ということでしょう。

松岡圭祐の人造人間キカイダーも、アイデンティティについて書かれた本です。「機械は作られたときから、目的が決められているんだよ。でも人間はそうじゃない。自分でみつけなきゃ。ミツコさんの未来はここから始まるんだよ」。機械は目的を持って作られています。だからその目的が達成できたり、できなくなったりすれば廃棄されます。モノが人とコミュニケーションし、解釈だけでも変化し続ける存在であると、この限りではない側面が現れます。

それでは「混沌」をイメージして作製した2つの動画を見ていただきましょう。

Touchdesignerによる動画です。次々と変化する映像が自動的に作られていくことから、これらの動画は再帰的手法で作られていることが分かるでしょう。その通りです。Touchdesignerはフィードバックするプログラムが容易にかける点が優れています。そのフィードバックのさせ方は幾らも作ることができますが、基本中の基本というのは2つあると思います。その一つが、フィードバックによって少しずつずらして重ねる手法で、

https://www.youtube.com/watch?v=O4RzWNseU8g が典型例です。時間遅れを重ねていくというだけでなく、濃淡をつけるて広げる機能としても活用します。もう一つが、以前のblog「 「再帰」とは、L-system, フラクタル・・・」で述べた、フィードバックを使ってフラクタルを作製する方法です(https://www.youtube.com/watch?v=h6U-RVpG5X8)。 上の2つの動画はこれら2つのフィードバックを使うのが特徴です。

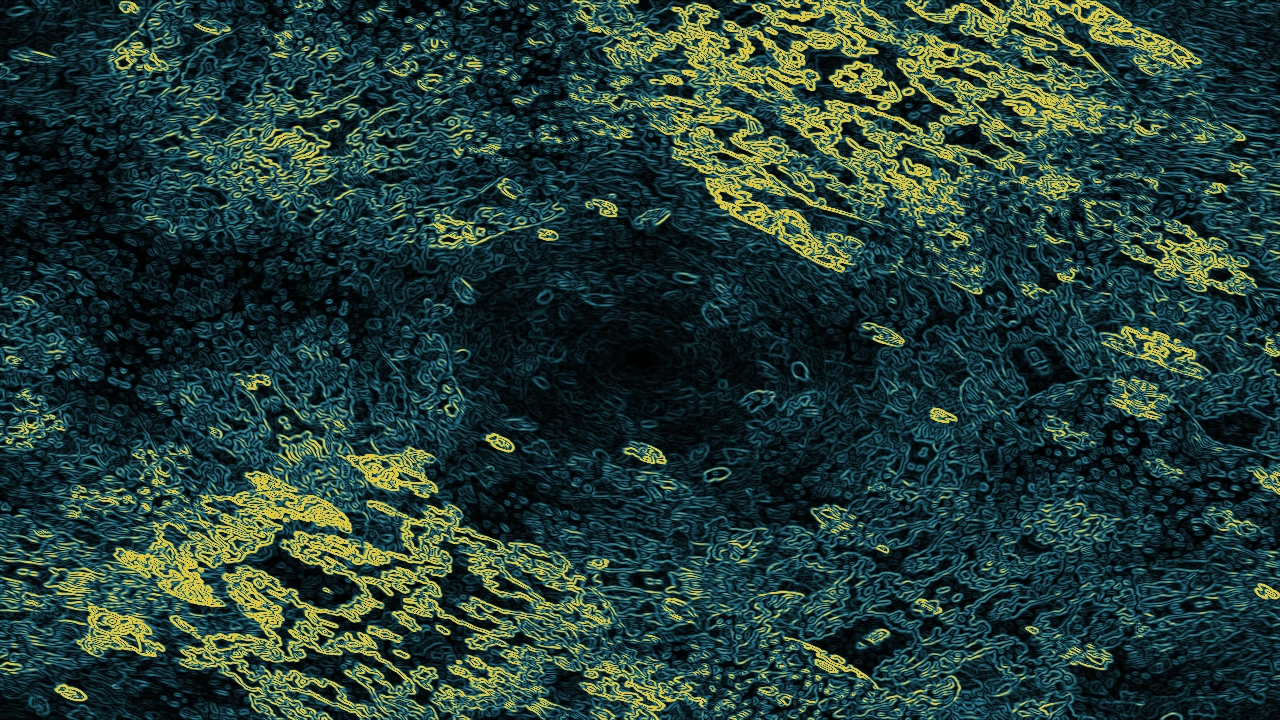

上に示した2つの動画は、少しずつずらして重ねるフィードバックの後にフラクタルを使うフィードバックを配置する構成で作製しています。各部のパラメータは調整しますが同じ構成です。最初の動画ではpaticlelsGPUにょる上から下に雪のような円が落ちてくる映像を重ねてずらす動画をフィードバックの入力に用い、2番目の動画では「擾乱を伴う反復系」(近い内に説明致します)を用いたうねうねと動く線状の図形を入力に用いる点が違っています。特に2番目の動画は、入力自体も「擾乱を伴う反復系」という非線形を作る方法で作ったもので、それをフラクタルを作る非線形性に入力するので、全く予測ができません。名付けることがができない文様が次々と生まれていく映像は、混沌という思想を深めるのに役立ちます。

最初の動画では、全ての元になる生命の源がうごめいているというような感じがすると思います。フラクタルを使っているのに中心があるように見えるところが特徴です。これは入力図形となるparticlesGpuの図(次の図)から初段のフィードバックを経て、中央に空きのある図形(次の次の図)に加工してから、フラクタルのフィードバックに入力しているからです。

フラクタルのフィードバックを使うと、映像を予測することができなくなりますが、「こんな感じになるんじゃない」、程度のコントロールは可能です。何度もやっていると気が付いていく類ですが、活用の面で重要です。

もう一つ動画を作製しました。見てください。

これは、パーティクルが集まって爆発すると形が現れるという動画です。混沌から分節できるモノ(名づけることができるモノ)が現れくるということを表現しようとしました。プログラムの主要部分が次の図です。

particleと書かれた中央のオペレータが重要です。これの一番上に球がつながれています。この球の内側にパーティクルが放出されるように設定します。その集まる対象が、この図ではネコになっています。Paricle SOPオペレータの一番下の入力が、Surface Attractorsという入力です。ここにポイントを入れると、そこにパーティクルが集まるし、形状をいれると、その形状にパーティクルが集まります。これを利用して粒子で形を形成することができます。猫とか人型とか、形状を外部から与えているので、混沌から出現するという意味では、これは見せかけの表現です。本当に混沌から形状が現れるというような手法は見つかっていないと思います。しかしAIは膨大なイメージ情報と言葉から映像をつくることができるようになってきています。情報の混沌から作っていると言えるのかもしれません。

何でもない状態というのは、関係性を失った状態で不気味なところがあります。しかしそこから関係性を得て何かが生まれるということで創造的でもあります。サルトルの「嘔吐」という話を思い出します。主人公のロカンタンが木の根っこを見た時のシーンです。通常は木の根っこは木と関係して捉えることができ、これが養分や水分を木に与える部分として認識します。しかし彼はこの時、そうした関係性の中で見ることができず、奇妙な何だこれはと、他の何モノとも関係性を見出すことができずに見たわけです。この不気味さに嘔吐するという話です。彼自身が社会や人間との関係性を失って、ただ一人実存としてそこにいることの比喩でしょう。アポリネールの詩にミラボー橋があります。失恋によって、世の中の全てがセーヌ川の流れのように動いている中で、私だけが全ての関係性を失ってミラボー橋の上にポツネンといる。という詩です。このように関係性は文学の主要テーマです。こうした関係性に工学が直接届くわけではありませんが、誘発するようなモノを作製することはできるのでは、と思っています。

今回の動画の音の付け方は次のような方法です。Touchdesignerの動画の映像からMAXをつかってMIDI信号を作ります。このMIDI信号をRolandの小型シンセサイザーJ-6の入力として使い作製致しました。

コメント