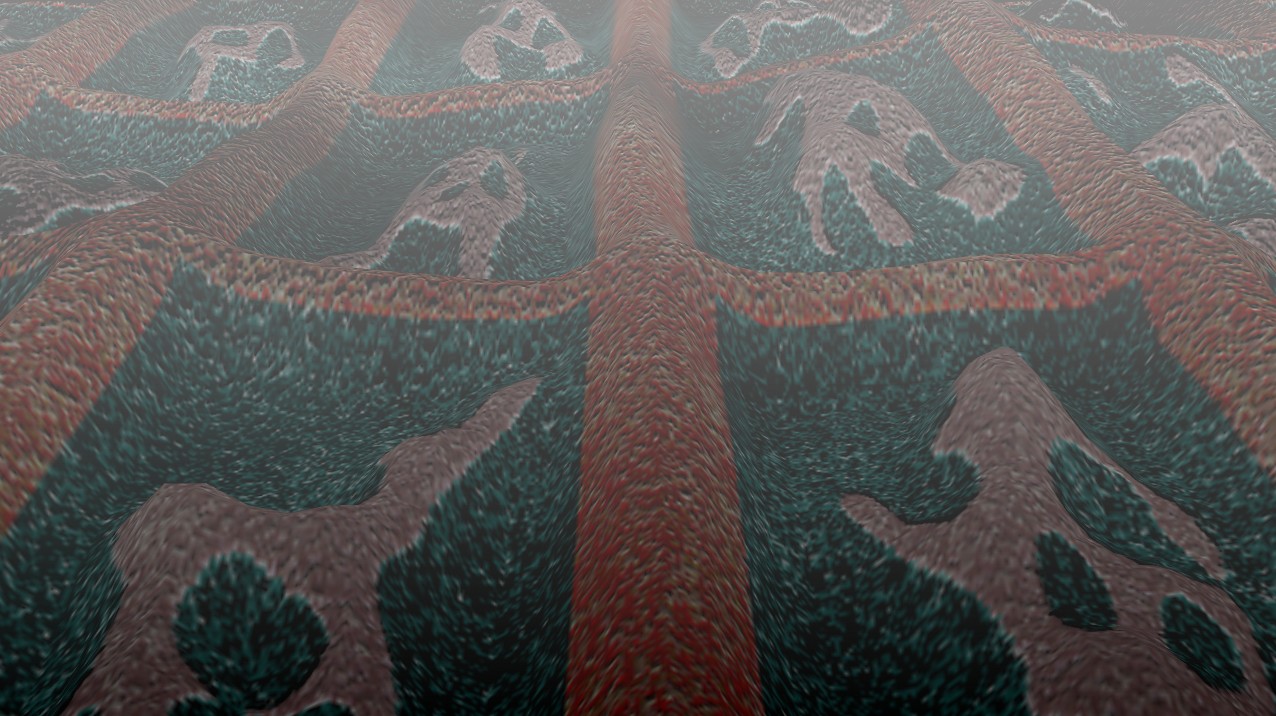

ナラティブは物語のことですが、ストーリーとは違います。ストーリーは、「完成されて筋書き」がある物語です。昔話とか映画等はストーリがありそれにそって展開されていきます。ナラティブは語り手の視点で展開される「意味付けのプロセス」です。語り手の多くは自分で、自分が終わりのない物語を書いている状態です。常に進行中で、解釈は開かれています。何かを見たり体験したりすると、過去の記憶や体験が現在に流れこんできます。これをイマージュと言います。そのイマージュを持ってまた、目の前のモノを見、体験します。すると解釈が変わり、その変わった解釈でまた、モノを見るということを繰り返します。つまり人とモノとのフィードバックが成立しているのです。その中で意味付けが行われ、ナラティブが紡がれて行きます。Monogokoroのblogでよく取り上げている主客未分の状態です。今回はその例を示します。前のblog「ポテンシャルフィールド・・・」で、ポテンシャルを使って経路を見つける方法を紹介しました。そしてそれを見ていると、文字のような記号ができるのではないかと思い、閾値を用いて白黒に変えて表示しました。これが先回のblog「パレイドリア」です。この文中でも書きましたが、これを見ていると以前書いた「砂漠の古代都市」を思い出しました。パレイドリアの文字は古代都市の碑文のような印象を持ったのです。そこで今回、この文字っぽい画像を立体的に浮かび上がらせることを、Touchdesignerのpbrを使って行いました。それが次の動画です。

そうするとこれが、砂漠の古代都市の英雄たちの墓標のように感じたのです。パレイドリアで示した碑文の一文字一文字が英雄の名前で、これが墓標に刻まれているように感じたのです。このように、筋書がなく次々と意味付けをしていく物語がナラティブです。プログラムを書いていて、これはナラティブだな思い、そうだblogに書いておこうと思った次第です。本当に期待しているのは私がナラティブを作ることではなく、見てくださった方々がそれぞれのナラティブを思い浮かべることです。他者に訴えることのできるそういう映像を作りたいと思っています。大げさではありますが考えてみると、人生そのものがナラティブです。日々いろんな出来事があり、それを解釈して意味付けして生きているように思います。なかなか良い物語とならないのが残念ですけど。

動画では、英雄の墓標にそれぞれの名前が書かれてあります。それでは何をした英雄なのでしょうか、前回の「パレイドリア」のblogでは、ハリコルゲの画像を挙げております。そうです、彼らがハリコルゲを封印した方々なのです。そしてこの怪物は砂漠の古代都市の地下深くに眠っているのです。ここで、文脈の中の意味付けの強力さを指摘することができます。ハリコルゲを作製した時は、今回の話とは全く関係ありません。しかし一つの物語をこうして思い描くと、それまで全く関係なかったハリコルゲもナラティブの中に意味付けできるようになるのです。ナラティブの文脈に取り込む力を活用することは、相当に可能性のある考えだと思っています。

私のナラティブの基本は何某かの技術と結びついていることです。こんなモノを作ろうとするとどのようなプログラムを書けばよいか、ということで、いつもナラティを意識しているわけではありません。しかし、工学を機能性だけでなく、感情や物語性を含めて再定義することは、重要なことであると思っています。ナラティブは工学と感性とを結びつける一つの方法です。Monogokoroのblogでは偶然性も重要なテーマとして扱っています。ナラティブと偶然性とは相性がよく、偶然にできたものから連想し、偶然がナラティブの展開を大きく変えます。今回も連想が次を作り、たまたまその時に思った偶然によって展開しているのです。本当はこうした偶然性を技術的に作りたいと思っています。つまり技術による創発現象です。しかしこれはナラティブと同じく夢のような話です。

コメント