カントは認識論を純粋理性批判という本の中で述べています。有名なのはコペルニクス的転回です。通常は「対象(モノであり、客体であり世界でもある)があって、それに合わせて主体(私)が認識している」、と考えそうですが、そうではないと述べました。人間の中にあらかじめ認識の型(カテゴリー)が備わっていて、その型に合わせて認識している(世界を観ている)。つまり「対象が認識に従う」と逆転させたのです。カテゴリーにはまらないモノは認識できない、としたのです。モノそのもの、ありのまま、という認識はできないのです。続いてカントは認識できないモノとして4つ挙げています。その中の一つが宗教です。宗教は哲学や学問では扱えないとしました。別に宗教を否定したわけではありません。学問の領域ではないとしたのです。

ユクスキュルは「生物から見た世界」で環世界という概念を示しました。環世界も、「生物はモノそのモノ、ありのままを見ているのではない」、とした点でカントの認識論と似ています。生物の周りには環境がありますが、客観的にそれを観ていません。生物にとって大切なのは、環境の中で自分の関係のある、意味あるものを選び出して自分の世界を作っている、と主張しました。それぞれの生物に応じた意味あるモノの世界を構築し、その中で生きているのです。この本の最初にマダニの例があります。マダニは枝にのぼって、ほ乳類の出す酪酸の匂いを検出すると、枝から落ち触覚で毛のないところを探しそこから血液を吸うそうです。彼らにとって、酪酸の匂いを検出するセンサー, 皮膚を探す触覚が全てで、人間の感じている色や美しさ等はなんら関係も意味も無い世界に生きているのです。この意味の世界が環世界です。人も人の環世界の中で生きています。人の環世界は、歴史や言語,文化的な背景によっても違っており、細かくは人それぞれの環世界の中に生きています。環世界は意味の世界ですから、カントは宗教を除外しましたが、その人が信じるなら輪廻転生や阿弥陀如来等も入ります。「生物から見た世界」を訳した日高敏隆氏は「イリュージョンなしに世界をみることはできない」、と述べています。ある人々にとっては切実な問題(食べモノが手にはいるかどうかというレベル)であり、意味の世界を構築しているからです。人間からみた環世界、鳥にとっての環世界、魚にとっての環世界、それらの総体が全体の環境です。全ての生物にとって共通した客観的な環境は存在しません。人が良い環境だと思っても、それは人にとって良い環世界であるに過ぎません。

マイケル・ポランニーは「暗黙知の次元」という本の中で、「人は言葉以上のことを知っている」ということを述べています。言葉にできる、言葉で書ける知識は私たちが持っている全体の知識のほんの一部、氷山の一角で、その背後には直観や体験といった言葉にできない深い知識の層が在るとことを述べています。言葉にできない知識を暗黙知と呼んでいます。客観的というものは、言葉や数式で記述できることになりますが、それでは表すことができない世界を人は背後に持っているのです。そしてそれが、発見や発明の創発につながることを説明しています。「科学の進化は内在化から現れる暗黙知にある」と考えたのです。

ここで上げた3名の方は、カール・ヘンベルの「客観的なデータで検証できる命題でなければ科学として意味のない命題である」や、カール・ホパーの「観測データによって反証される可能性がある仮説のみが科学的な仮説である」、といった考えとは随分と違っています。特に、ユクスキュルやポランニーは科学の領域もまた客観的であるということはできないことを指摘しています。特にポランニーは発明や発見が客観的に観るという考えからは生まれにくいことを指摘しています。この例としてメノンのパラドックスを挙げています。これはプラトンが書いたメノンという本のことを述べています(メノンは人の名前です)。メノンのパラドックスは「探そうとしているモノを知っているなら探す必要はない、探そうとしているものを知らないなら探せない」というものです。発明・発見に当てはめると、「発明・発見するモノを知っているなら、すでに発明・発見はできているので、発明・発見ではない。何を発明・発見をしようとしているのか知らないなら、もともとできない」と言ったことです。言葉で書けていない暗黙知があるからこそ、暗黙的に結びつけられ、発明・発見に至ることを述べています、つまり直観が大切です。実際私は、「環世界」や「暗黙知の次元」を考えることで多くの気づきを得てきました。そうした例を簡単に紹介したいと思います。

環世界を考える

私は電波を扱うことを30年近く携わってきました。電波で環境を見るとどのような体感になるのだろうか?ということを考えておりました。こうした考えが環世界的です。勿論人は電波を直接体感できません。ですから電波を見たり感じたりできる領域に変換して体感することになります。このことは電波を直接体感する生物とは違っており、できたとしても環世界の中にいるというわけではありません。ただ、こんな風になるのかなあ、と想像することができます。よく昆虫の蝶は紫外線を見ることができ、花の蜜のあるところがすぐにわかる、という例があります。紫外線をあててそれを可視化することで人はこんな感じかということを知ることができます。しかしこの場合も蝶々が見ている世界を人が見ているわけではありません。人は可視光に変換した世界しか見れません。しかしこのうような感じなのではないか、ということは知ることができます。

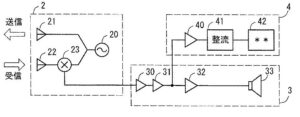

私がはじめて環世界をテーマにして作製した装置について述べます。ドップラーセンサーという24GHzのセンサーを利用した例です。「特開2015-22699 車両周囲環境報知システム」に記載している内容です。次の図はセンサーの構成を示しています。

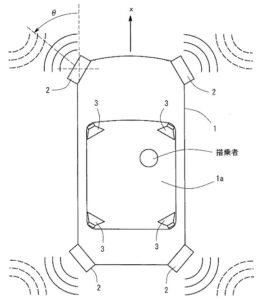

一番左側のブロックがドップラーセンサです。24GHzを送信し、反射波を送信したのと同じ発振源からの信号とミキシングする回路です。対象が向かってくる、あるいは遠ざかることによって、ミキシングによってできる周波数が変わるというものです。この周波数が可聴周波数(人が聞くことができる周波数)に直接落ちることがこのセンサーも面白いところです。ですからドップラーセンサの信号を増幅すると直接音として聞くことができます。これをクルマの四隅に取り付け、運転し、その音を聞くということを行いました。次が実装のイメージ図です。

これでクルマを走らせると、大きな建物の近くに接近すると、キューンという音が聞こえますし、対向車線の車とすれ違うと、キュンというような高い音になりますし、建物があるところのカーブ等では、音が廻って聞こえます。目で見ているモノを音で感じるということです。これは非常に面白い体験でした。実際は可聴周波数を聴いているので、電波を聴いているわけではありませんが、日常でない世界を体験できます。この実験を毎日していると、音で周りの様子がなんとなくわかってくるような印象を持ちます。これについては、以下にある「暗黙知の次元」で取り上げることに致します。

次は視覚の例を見て見ましょう。もしも分解能の低い生物がいたらどの様に見えるだろうか、というテーマです。次の動画を見てください。Touchdesignerによるもので、次第に分解能が高くなっていきます。それにつれて何を描いているかが分かるようになります。

平面的に思える状態から急に立体的に感じる状態に変わるタイミングがあります。そこでなんとなく何であるかわかる感じがします。帆船を斜め後方から見た画像でした。

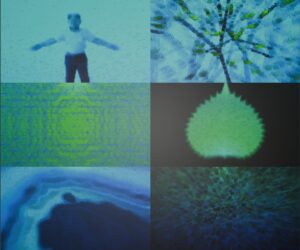

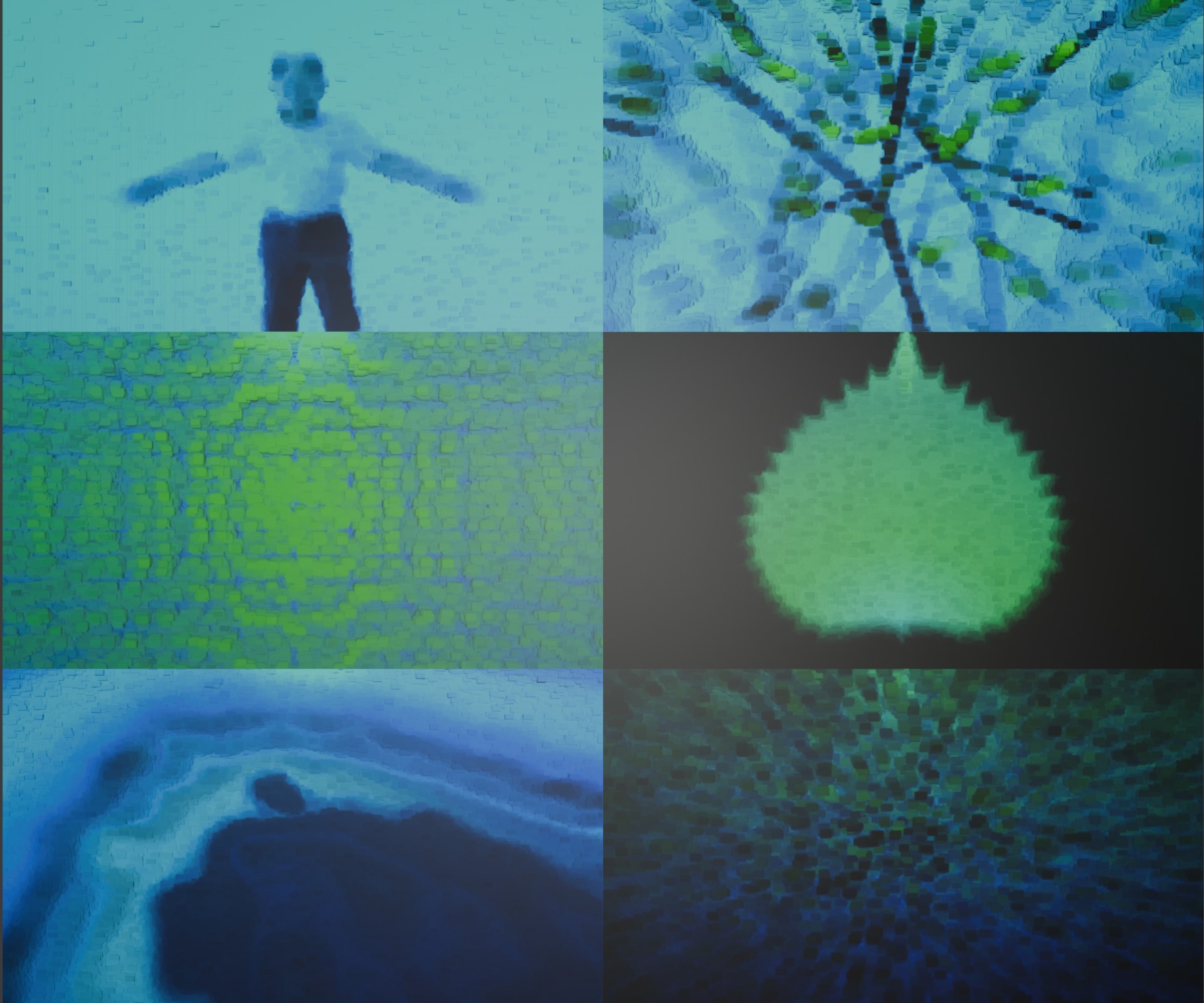

次の例は視覚のフィルターの例です。Touchdesignerで作りました。一つの映像でフィルタをかけてこんな感じかというのを知って、同じフィルタで別のモノを見ると、同じフィルタで見ているとは思えない映像になる場合も多々あります。これは複数のフィルター機能を重ねて作ることでできます。ある色や形に強く反応するフィルタ、別のモノに強く反応するフィルタというように、重ねるとそのようになります。次の図は、フィルタの無い状態での画像です。続いてフィルタをかけた画像を示します。

次にこれに同じフィルターをかけた画像を示します。

随分と印象が違うと思います。同じフィルターでもこの図がこうなるなら、こちらの図ならこうなる、ということを予測することは難しいです。フィルターの構成を簡単に述べます。特定の部分にフォーカスを当てたようにするradialBlur、点描効果を出すpointlluze、その後、pbrを使って映像を平面に割り付けます(これは凸凹感をだしたり、明るさをコントロールするためです)、その後分解能を変えるフィルタをかけて作製しました。複数のフィルターを重ねることが、予測を難しくしています。

次の動画は、クルマの走行映像に対して同じフィルタをかけたものです。このフィルタをかけた生物がいたとしたら風景はこんな風に見えるという例となります。

絵画の世界にいるような印象です。こんな風に見える生物もいるかもしれなと空想してみてください。

生物はそれぞれ違った知覚の仕方をしています。同じ場所にいても体験している環境は違っています。エフェクトの作製方法については、「芸術科学会論文誌Vol.18,No.2,pp.76-86(2019)車載カメラによるリアルタイム絵画調動画生成」が参考になります。

暗黙知の次元を考える

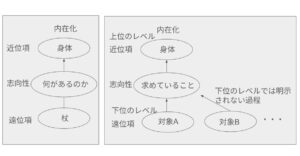

「暗黙知の次元」の中には多くの例が示されています。その一つに真っ暗な洞窟に探り棒を手にして入っていく例があります。探り棒で探りながら前進します。最初、探り棒から得られる信号の意味を理解できず手への衝撃として感じます。しかし次第にそれが手の延長となり、棒の先端が何を触っているかの感覚が伝わってくるようになります。探り棒は身体化されたのです。意味不明であった感覚が有意味な感覚となり、固いモノがあるとか、柔らかいモノがあるとか、大きさはどれぐらいで、形はこんな感じ、といったような意味に変わります。次の図は暗黙知の構造をまとめたものです。

左の図を見てください。遠位項というのが杖に相当し、近位項が身体です。遠位項である杖からの情報は、体験とその意味を知りたいという志向性によって、身体を介して意味に変わります。このことを身体化と言ったり内在化と言ったりします。ポランニーはこの構造を創発まで発展させています。それが右の図です。これまで遠位項と述べていた内在化された情報は、こんどは下位のレベルに配置しています。これらは複数あります。内在化した複数の対象です。これらがある時求めている志向性に集約され、内在化されると創発が起こります。すなわちこれまで別々の対象であったA, B,・・・が、志向性に対して関連付けられ、「おー、そおいうことか」と分かるようになるのです。この上下のレベルのことを次元と言っています。「求めていること」は下位のレベルでは明示できません。この構造を連続していくと、上位レベルがこんどは下位のレベルの一つとなり、さらに上位レベルへ修練する構造ができます。ポランニーが指摘しているわけではありませんが、工学でも同様の構造があります。サブサンプションアーキテクチャーです。これまでのblogで述べてきた非線形性的な偶発的な現象とサブサンプションアーキテクチャの構成が、創発を促すのに役立つのではないかと思っています。それでは、「暗黙知の次元」を意識して作製した例を紹介致します。まずは上で述べてきた電波センサーの例を再解釈してみましょう。

電波センサーをクルマに実装して走行した場合ですが、最初は建物に接近するとこんな音がするんだ、とか、カーブのこの場面はこんな音か、クルマとすれ違う場合はこんな感じか、と、音自体を驚きを持って体験しています。どんな場合にどんな音がでるのかということを気にしていると(つまり志向性を持って観察していると)、何度も何度も体験することで、なんとなく意味付けができてくるようになります。この場所ならこんな音がするだろうとか、この音はあのクルマによってできた音だとか、分かるようになってきます。つまり音という遠位項が近位項となって内在化されていくのです。もう一つ例を挙げましょう。

この映像は上に挙げたエフェクトと走行映像とを関連付けたものです。フォーカスを当てたようにするpointllizeのフォーカス位置を、クルマの走行映像から得る複雑さパラメータを使って動かしています。今回の複雑さパラメータは走行映像を2つにわけて作製しています。走行映像の中央の映像と両サイドの映像とを別けて、それぞれの複雑さパラメータ(前のフレームと今のフレームとの差を数値化した値)をそれぞれx,yに当てはめ、フォーカス位置を動かしています。クルマが停止すると、x,yが左下の位置にきます。クルマが動き中央付近の映像の変化が大きくなると、右に移動し、両サイドの変化が大きいと上に移動します。私は製作者なのではじめからこの関係を知って見ていますが、知らない人は最初、走行映像とどう対応しているのかわかりません。動いていることが分かるだけの状態です。しかししばらく観察していると、走行映像とエフェクトの映像とには関係があるということに気づき、それはどんな関係なのか知りたいという志向性が生じます。この志向性を持って観察していると、なるほど、クルマが止まると、左下に動くとか、狭い道やカーブになると、右上にいくな、とか対応が取れるようになっていきます。これが遠位項から近位項への変化です。エフェクトの映像からなんとなく、込み入った道を走っているのか、広い道を走っているのか、といった感じがつかめるようになります。内在化されていくのです。

ユクスキュルの「生物から見た世界」には、盲導犬の話があります。人は人の環世界に生き、犬は犬の環世界に生きています。例えば、人の頭の高さに木の枝があったとします。人はそれを見つけることは容易ですが、通常犬はそんな高いところに注意を向ける必要のない世界にいるので、関心がありあません。しかし盲導犬にとってはそれを見つける必要があるのです。ユクスキュルは恐らく、環世界は訓練によって他の環世界を感じることができる例として挙げていると思います。これは「暗黙知の次元」の立場からも考察できます。その高さを気にするように厳しい訓練によって内在化されたという考えです。このように重なり合う面もあるように思います。「環世界」と「暗黙知」は似ている側面がありますが、ニュアンスは違います。暗黙知は、ずっと訓練していると自動化されていくような感じがあります。環世界は生物としての性質です。しかし、内在化されているという点では同じと言えます。また人は、一瞬の出来事で大きな影響を受けることもあります。ひらめき等も、一瞬で「あーそうか」と気づく例です。暗黙知はこの関係性の構築も創発のところで述べたように示唆しています。生物としての基盤、人間としての見方、それからハイデガーがいう歴史性(歴史や言葉、文化が影響を与え得ていること)、志向性と訓練よって身に着ける視点、一瞬のうちに関係を結ぶ視点、これらが層となり、それぞれが重層的に絡み合って、一人一人のユニークな世界を作り出しているようです。

コメント