2025.07.28のblog「痕跡1」ではメッシュが移動することで形状が変化し、その状態が保持される仕方で痕跡を残しました。そして2025.10.03の「痕跡2」では、描いた画像の中に痕跡を込めました。今回は最終的にはAIが画像を仕上げます。この時の痕跡について考察しています。今回の考察はプロセス(過程)とも関係があります。2025.07.21のblog「プロセス絵画」では、クルマの走行環境の複雑さを表す2つの複雑さパラメータと、その時の時間を、座標(x, y, z)の位置に対応させ絵を描きました。これは移動する変化を痕跡として残す方法でした。移動というプロセスを何とか固定しようとする意思の現れでした。今回は時間変化をプロットしていくのとは違ったプロセスの表現について述べます。

先回、先々回のblogでは、AI Copilotとの共同で画像を作製しました。今回も再度共同で作製した画像を紹介します。これらの作業を通じて、昨今言われているように、人が描く画像よりも優れた画像をAIが生成するようになることを実感しました。それでは画像の何が価値になるのだろうか、と疑問を持ちました。結論として、人の痕跡が価値として残るのではないかと思っています。

Copilotとの共同で作製した例及びその背景について3つの例を示していきます。

作製例1

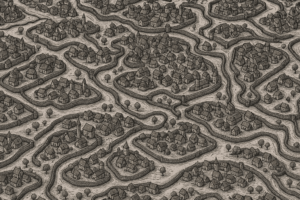

このblogの表紙の画像が最初の作製例です。

この画像は結構気にいっています。中世の農村のイメージです。AIが描けるようになった時代では、絵だけを見るのなら、AIが描いた画像と人が描いた絵との区別は次第につかなくなるでしょう。そうすると、なんだかつまらなく感じます。「人間は人間に興味があります」、人が何かを考えて、思いをもって描いたことが分かる何かが必要です。それを画像の背後に感じとれるかどうかが価値となってくるのではないでしょうか。つまり人の存在の痕跡が必要だということです。痕跡を表すのがプロセスです。以下具体的に述べて行きます。

この図の元画像は次です。

この画像は2025.09.27のblog「コンピュータに宿る非線形性2・・・」の表紙の画像です。そしてこの画像はblenderのノイズテクスチャー+ポロノイテクスチャー+ノイズテクスチャー及びディスプレイスメントの構成によって作製した画像でした。この構成が非線形の映像を作製することができ、そのパラメータを変えることで様々な形状を作れるだけでなく、相転移のような現象が認められたことを述べました。そしてできた画像を見て、模様を道と建物として捉え、建物を小屋のように描くと、中世の村のように見えるのではないかと思ったのです。これをCopilotに伝え描いてもらったのが次の図です。

この図を見て中世なら教会がいるだろうと思い、これをAIに伝えて修正してもらったのがblogの表紙の図です。タペストリーにするといいと思うような絵になっております。非線形から作製した抽象的な映像が、道として非線形を残しながら家と教会の具象に転換したことは驚きです。シェーダのプログラムや非線形性が全面に現れた画像、これらの絵も完成した絵と同時に示すことで、これがこうなったという意外性を提示できるだけでなく、非線形を残しながら具象の要素も加わったという解釈を感じることができます。また、AIが作製してくれた教会の無い画像も示すことで、最後の画像に至ったプロセスを感じ取ることができます。こうした完成に至るプロセスを示すことで、画像の背後に人の存在(痕跡:この場合は私のこと)を感じさせることができます。そしてその人の存在を感じ取れることが、完成品だけを見ると、AIと人の描いた画像との差が分からなくなった時代の価値につながると思っています。

作製例2

次の例を示します。

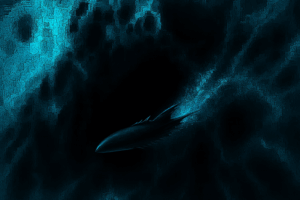

これは海の中の洞窟のようなところから、魚形の潜水艦が出てきたところです。この絵の元絵は、次の2つの画像です。

一つは岩の割れたような画像です。これは、L-systemによって作製した植物が成長する映像から、モザイク状にするエフェクトを掛けて作製した画像です。このエフェクトは私のお気に入りの一つです。もう一つは、2025.08.09のblog「偶然性」で書いた宇宙駆逐艦ゆきかぜです。この2つを使って、洞窟から宇宙駆逐艦が現れてくる場面を描くようCopilotにお願いしました。ただし、宇宙駆逐艦はかならずしもこれを描く必要はないことにしました。そうしてできたのが、上の図です。AIは画像の合成もできます。背後の岩が植物からできていることや、潜水艦が宇宙船だったといった意外さ、針のようなとがった部分を元絵から残している点、それを合成しようとした構図に対する意図等が想像できます。これらが人の痕跡です。

作製例3

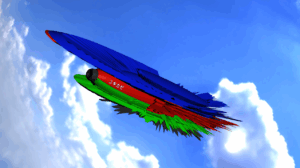

これの元図は

です。

元図は、船と砂の大地とワイングラスとは別々に作製したblenderの練習です。blenderをはじめた最初のころYouTubeを見ながらそれぞれを作製しました。後にシュールレアリスム的な絵を描こうとしてこの絵を作製しました。船と砂の大地とワインクラスという何の関係も無いものを並べています。船は砂に覆われ朽ちたイメージを持っていましたが、朽ちたように描くことができませんでした。AIはこの点上手く加工してくれます。ワイングラスはそうした船と砂の大地の関係ない組み合わせを、客観的に見ている存在を示しています。

Copilotと作製した絵は船を朽ちたようにし、砂漠の感じを出すようにお願いしました。絵画的に変更してくれています。2つの画像を知っていると、どのように変更しようとしたかの意図を読み取ることができます。これらが人の痕跡となります。

今回の結論

AIが進展してなんでも描けるようになる時代、なぜこの作品が生まれたのか」「どんな問いや感情がそこに流れていたのか」といった、存在の痕跡に価値がでるのではないかと思っています。最終の画像だけでなく、元の画像を示すことも役立つと思います。「人間は人間に興味があります」、どんなに素晴らしい画像でも人を背後に感じなければ興味を失います。画像を超えて拡大解釈するなら、AIは機能としては人を超えるでしょう。だからこそ、人には機能でない部分が、痕跡やプロセスが、意味を持つようになると思っています。

もう一つ思ったことがあります。このようにAIと協力して作製するようになると、私とAIとはオブジェクトして同列にあります。つまりこれは、全てがオブジェクトでその区別はないとするオブジェクト思考存在論になっています(参考:2025.09.21のblog「オブジェクト思考プログラムと存在論の交差点」)。オブジェクト思考存在論の具体的な例としてオブジェクト思考プログラムを挙げることができます。しかし他に何が在るのかと思っていました。大きな領域としてAIがあり、これからどんどんその例は増していくでしょう。哲学とAIが存在論の観点で密接に結びついているのは興味深いです。

コメント