直近の3回に渡ってAIを中心としたblogを書いてきました。それもあってAIについて考察する機会となりました。2025.09.21のblog「オブジェクト指向プログラムと存在論の交差点」では、オブジェクト指向プログラムとオブジェクト指向存在論が、全てをオブジェクトとし、同列の存在と見る点が同じであることを指摘しました。違いは、プログラムは定義・操作可能なもので「閉じた系」ですが、オブジェクト指向実在論は、オブジェクトは他者性を持ち完全に理解することができない「不可知」な側面があることです。この他者性故に「開かれている」ことを述べました。

私の独自な視点としては、2025.06.05のblog「オブジェクト指向プログラム、世界の捉え方」で述べていますが、オブジェクト指向プログラムとウィトゲンシュタインを関連付けている点です。「世界は事物と出来事の総体と定義する」という考えが、オブジェクト指向プログラムと似ているとことを指摘しました。このことを再考すると、オブジェクト思考存在論の全てはオブジェクトであるという考えも、この「世界は事物と出来事の総体と定義する」と近しいのではないかと思っています。

AIとオブジェクト指向存在論との類似性

AIはオブジェクト指向プログラム以上にオブジェクト指向存在論と響き合っています。私はオブジェクト指向存在論が、進行中の哲学として関心を持っており、それを体現した形が、オブジェクト指向プログラムになっていると思っています。しかし残念ながらプログラム以外は、オブジェクト指向存在論が有効になる分野を見つけれていませんでした。動物を食べるのを止めようとか、循環型社会とかも関係がないとは言えませんが、オブジェクト指向存在論が全面に出ているようには思えません。しかしAIを考えると、これは真にオブジェクト指向存在論を具現化しているということに気づき、こんな現代を代表する巨大な影響力を持つ技術と響きあっているのに驚いたのです。調べてみると、このことを指摘している記事は複数ありました。このため私がここで紹介する必要はないわけですが、1点主張したい点があったのです。それをblogの後半に書いておきます。

それではAIとオブジェクト指向存在論がどういった点で一致しているのか見ていきましょう。

私は通常チャット形式でAIと会話しております。この時にAIとは、人と同様に会話が成立します。人と接するのとなんら変わりありません。これが人とAIとが会話や相談において、人と同列にあるという証拠です。オブジェクト指向同様、人もAIもオブジェクトと言えるでしょう。オブジェクト指向存在論では、猫、星、概念、国家・・・と全てオブジェクトそとして同列ですが、AIの中では、人に対しては倫理観に配慮するように制限を設けているとは思いますが、様々な存在するモノは、内部では同列に扱われているでしょう。

またAIは人が他者として接することから分かるように、他者性を備えています。つまり自律して動いているように感じます。そしてかつ、どういう返事や解答を出してくるか分かりません。つまり「不可知」な側面を持っています。哲学では「不可知」な側面を持っていることを「他者性」と言います。膨大なデータから、また日々新しいデータを加え、確からしい言葉を選択してくるため、人は予測できません。つまり開いたシステムです。たからこそAIに尋ねるのです。この部分がAIがオブジェクト思考プログラム以上にオブジェクト指向存在論に近しいと感じるところです。

オブジェクト指向存在論では「他者性」に対応する言葉として「翻訳」という言葉を使っています。オブジェクト同士は直接触れ合えず、常に「翻訳」を通じて関係します。人はAIの出力を自分の文脈で解釈し、AIは人の入力を内部表現に変換しています。つまり、「理解し合う」よりも「翻訳し合う」関係性です。「翻訳」という言葉は、正確に翻訳できないとか、意図が翻訳したとき伝わらないとか、文化的・歴史的背景が違うので本当は正確には伝えれないとか、そういいったニュアンスを上手く表していると思います。

オブジェクト指向存在論は人間中心主義を脱構築する考えですが、AIが人を超える大量の知識を持っているので、モノの価値を上げることになり、AIは人間中心主義を脱却するオブジェクトになっています。個々の存在はより基本的な要素に還元されるという考えを還元主義といいますが、オブジェクト指向存在論は、同列なオブジェクトの関係性に注目しているので、還元主義を否定しています。AIもまた、そもそも成り立ちが基礎的なものから順番に理解していく方法で学習していません。複合したデータからも学んでいます。この点からも還元主義ではありません。

このように、非常に多くの点でAIはオブジェクト指向存在論と響き合っています。

オブジェクト指向存在論と国際関係

哲学の思想がその時代の国際関係にどう関係しているかというのは非常に面白いテーマです。私は哲学が先に生まれて、国際関係に広がっているとは思っていません。世界の変化を見て哲学が作られていっていると思っています。しかし雰囲気のような段階で言語化しており、先取りしていると思っています。オブジェクト指向存在論は、全てのオブジェクトは還元不可能で、互いに翻訳し合う他者として存在している関係です。これを国に置き換えると、

・各国やそれぞれ固有の文化・歴史・価値観を持つオブジェクトです。

・他国との関係は、完全な理解でなく、翻訳と通じた接触である。

・それ故、誤解やズレを前提にした尊重と共存が必要である。

といったところでしょう。これは強い覇権国家が在る体制でなく、多極的で非階層的な国際秩序の方向でしょう。オブジェクト指向実在論の代表的な方であるハーマンはアメリカ人ですが、ヨーロッパ的な印象を受けます。理想主義的と言うか理念重視の思想だと思います。このような理想では、第3次世界大戦にはならないが、現在直面しているような、様々な場所での紛争を防ぐことはできないでしょうし、移民問題も解決できないでしょう。これはポストモダンの思想が衰退した理由と同様です。一方対比させる思想としてはプラグマティズムがあります。「実際に役立つかどうか」で意味を図る現実的な思想です。

以下は私の考えです。人間の場合、ある考えに執着する人は別の考えと対立します。しかしAIは、述べてきたようにオブジェクト指向存在論を反映した形を持っていますが、プラグマティズムを含むあらゆる思想も学習しています。AIが創発するのはまだ期待の段階ですが、すでに人がそこに入ることで、人を含めて創発することはできるのではないでしょうか。発展したAIでは、オブジェクト指向存在論の影響が強くありながら、全く違う考えを融合させることができるでしょう。これは人には難しいことのように思います。しかし、ポストモダンの哲学者リオタールが述べているように、大きな物語は終焉しました。上述のようにオブジェクト指向存在論に全てを解決する策を求めることは本来無理な話です。様々な思想を同時に複合して使えることが必要なのかもしれなせん。AIは全ての思想を知っていることになるかもしれませんが、それらを複合して創発するには至っていません。人とAIと協力して超えられるといいですね。

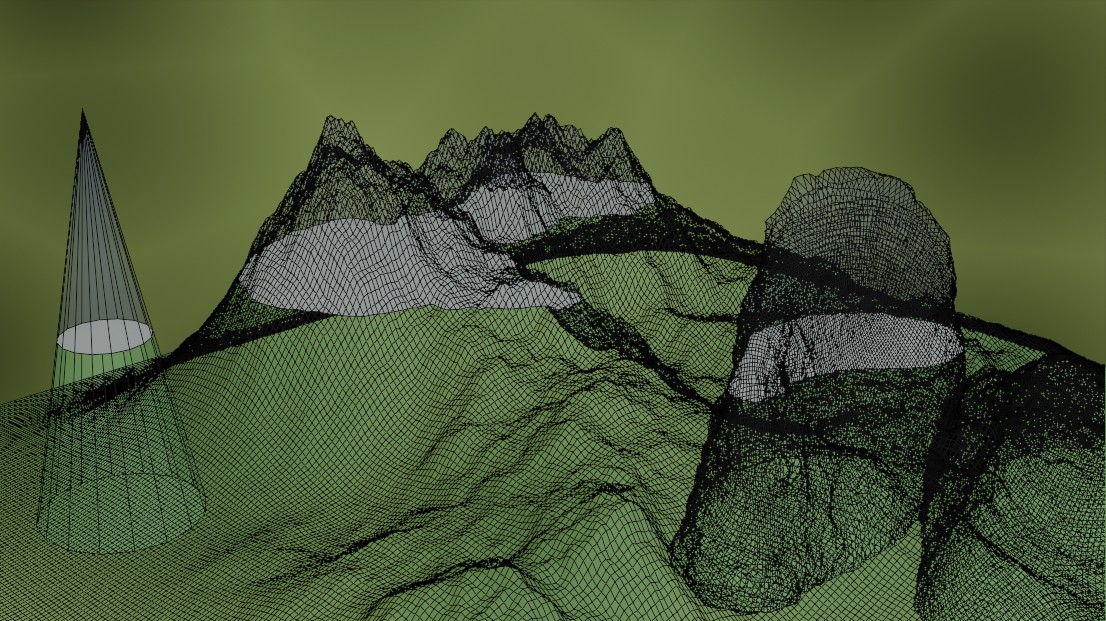

表紙の画像について

最後に今回のblogの表紙の画像について説明致します。プログラムを行い、その内容について紹介する場合は、プログラムで作製した画像を使っています。しかし今回のように思想的な話の場合は、どういう画像にするのかは悩ましいのです。今回の画像はオブジェクト指向存在論を比喩として表しているつもりです。山と岩と人工物があり、これらがオブジェクトです。これらは相互に関係しています。山は岩によって山からの川の流れはさえぎられるとか、人工物は他のオブジェクトの変化を観察し、変化に応じてなんらかの対応をする存在の代表です。といったようなことです。高さ方向が一定の面で切っています。これが断面です。人が知り得るのは、オブジェクトの一部、この場合は断面だけだということを示しています。その背後には、メッシュで描いた隠された領域が広がっているということです。これが他者性です。オブジェクト間のコミュニケーションは断面を重ねることに対応します。高さ方向の断面は下側にいくと、今は見えていない部分も見えてくることになります。このことは、より他者をより知ることです。しかし「不可知」な領域は残っているのです。

このようなイメージをもってblnederを使って作製致しました。

コメント