先回オブジェクト指向存在論について記載しました。これを切っ掛けに再度調べ直していると、「他者性」に対して「翻訳」と「退隠」で説明していることがわかりました。先回のblogでは「翻訳」だけになっています。そこでくどくなってしまいますが、「退隠」の概念を含め、再度オブジェクト指向存在論について記載することに致します。

私の考えを最初にまとめると、Excel等のアプリケーションプログラムは、世界を、リンゴとか、机とか。そうしたモノの総体として見ています。そしてモノに対して測定できる量を使って表します。つまりプロパティで記述しているということです。

これに対して、オブジェクト指向プログラムは、これまでにも主張してきたように、ヴィトゲンシュタインの「世界は事物と出来事の集合」と見ています。世界は、リンゴを食べる、青い空、川で泳ぐ、等の事物の間の関係や状態でできているという考えです。これがオブジェクト指向プログラムのクラスの概念に反映されます。クラスには、赤い、冷たい、等の対象のプロパティと、食べる、歩く、泳ぐといった動詞にあたるメソッドからなります。そして、クラスの関係性によってモノができる構成を取ります。つまり、「プロパティ+メソッド」が構成です。

これに対して、オブジェクト指向存在論は、先回の「翻訳」と以下で話す「退隠」を加えて世界を見ています。つまり「プロパティ+メソッド+退隠+翻訳」です。そしてAIもまたこの構成を持っていると思っています。

以下でこれらについて説明致します。

オブジェクト指向存在論では、あらゆる存在はオブジェクトです。人間、犬、惑星、概念、時間、国家・・・全てオブジェクトとして等しく存在しています。人間を世界の中心に捉える人間中心主義ではありません。全てのオブジェクトが対等に存在する「フラットな存在論」です。もう一つ特徴的なのが、オブジェクトは他者(他のオブジェクト)を完全に理解することはなく、「隠された側面」、「予想できない側面」を持っているとしています。これを「退隠」と呼びます。つまりオブジェクトは不可知(知ることができない、価値が定まらない)側面を持ちます。この他者性が魅力や不安等の志向性を生みます。他者性に関してもう一つ「翻訳」という概念があります。オブジェクト同士は触接触れ合えず、常に「翻訳」を通じて関係します。先回はこの概念を中心に説明致しました。

抽象的で分かりにくいと思うので正確さは欠けますが例を使って説明致します。プログラムや表計算等が典型ですが、人間も犬も惑星も測定できる量にしてデータ化するれば、同列に扱うことになります。全てのオブジェクトは等しいというのはこれと似ています。プログラムはこのようにフラット化を促す側面を持っています。「退隠」について解説する前に、エルンスト・マッハの「感覚は人とモノとの間にある」という考えを紹介致します(blog 2025.08.25「人とモノとの間」…」参考)。リンゴを例にすると、リンゴを見たり、触ったり、かじった時、その時のリンゴの置かれた環境に影響を受けたリンゴの状態と私の状況や状態によって感覚が生み出される。というものです。リンゴが置かれた環境とは、リンゴの当たる光、温度等です、私の状況や状態とは、おなかがすいているとか、違うことを考えていた、とかです。こうしたリンゴと私の相互の状態によって、生じる感覚は変わります。この感覚はリンゴの中にあったとは言えないし、リンゴを見たり、触ったりすることで生じたので、もともと私にあったとも言えません。ですので「感覚はリンゴと私の間にある」と言いました。これを参考にして「退隠」について考えてみます。私はリンゴを見て「しっとりしてキメ細かい」と感じたとします。これはその時のリンゴと私の状態によっています。もう一人の別の人は「テカテカしている」と感じたとします。この時私にとって、「テカテカ」という性質は感じなかった感覚です。これを「退隠」しているといいます。これを次のように解釈します。リンゴそのものが多層的な側面を持っており、私には「しっとりとしてキメ細かい」という層が開示され、他の層は退隠した、と解釈します。リンゴには無限の層があって、これが無限の可能性なわけですが、その中の一部が私に開示されたということです。この考えはマッハが考慮している人側の状態を無視しているわけではありません。人がリンゴに対してその時にどんな層にアクセスしているのかは、人の状態に負うところがあります。例えばおなががすいている場合とリンゴの絵を描こうとして見た場合の違いです。このように見る側がリンゴをどのような文脈で見るのかということを、「翻訳」といいます。別々に説明しますが、多くの場合相互に関係し合っています。一般にプログラムは、全てをデータとして扱うので、全て同列という側面があります。しかし「退隠」という考えはありません。プログラマーが行うのに必要な全てを記述するためです。これは「閉じたシステム」です。これに対して「退隠」の解釈を入れることができるシステムは「開いたシステム」です。「開いたシステム」では、不可知が在るので新たな可能性も在ることになります。

次に「翻訳」を説明致します。AIとチャットする場合、人はAIの出力を自分の文脈で解釈し、AIは人の入力を内部表現に変換して解釈しています。つまり、「理解し合う」というよりも「訳し合う」関係性です。「翻訳」という言葉は、正確に翻訳できないと意図が伝わらないとか、言語的・文化的・歴史的背景が違うので本当は正確に伝えられないとか、そういったニュアンスを含んでいます。ハーマンは「翻訳」の概念も全てのオブジェクトに拡張して使います。人同士や相手がAIの場合は分かりやすいですが、例えば石と相互に「翻訳」し合っているといった場合は分かりにくいのではないでしょうか。これは次のような意味です。石を見た時、私は美しさという文脈で思いをはせる時もあるし、この石が何億年の歴史を経て今ここにある、と言ったように運命や歴史性に思いをはせた文脈の中にいる場合もあります。こういうのを石に対して私が「翻訳」したといいます。つまり私が石を手にした時、石から何かを言ってきていと捉え、それを翻訳して感じたということです。次に「石が翻訳する」という場合ですが、例えば私がブラックライトという紫外線のライトで石を照らしたとします。すると蛍光を発する石があります。この光の解釈を物理現象として説明するのではなく、石が私のブラックライトを当てる行為に対して反応を返してくれている、私の行為を翻訳して返してくれたと解釈します。このように考えると、私と石は相互に「翻訳」し合っています。とても詩的な考えです。

それではAIについて考察してみます。AIはニューラルネットワークの構成ですから、オブジェクト指向プログラムのようなクラス、メソッドという明確な枠組みで動いてはいません。しかし、内部構造を指すのではなく、AIの振る舞いを外から見ると、プロパティとメソッドとして解釈できます。これは外からみると、「世界は事物と出来事の集合」だからです。

AIのプロパティは、見た目の映像、声、話し方、性格、文章、そのような性格ずけに対応します。メソッドは、質問に答える、画像を生成する、詩を書く、検索する等の、AIの応答に相当します。そして、AIの応答に対して、もっと他のどんな応答を持っているか、どんな記憶をもっているのか、あるいは、どんな処理をしているのか、これらは開示されておらず不可知です。つまりこれが「退隠」です。そして、AIは私の質問を文脈や会話の流れにそって解釈して回答します。これは「翻訳」です。従ってAIもまた、オブジェクト指向存在論と同様に「プロパティ+メソッド+退隠+翻訳」の構成を持つと考えます。それでは、AIはオブジェクト指向存在論を体現した存在でしょうか、これは大部分はその通りだと言えます。しかし一部違います。オブジェクト指向存在論のオブジェクトである、人、猫、石・・・というのは、猫も石も人が作ったオブジェクトではありません。これは「退隠」している深さが違うのです、例え石であってもそれは数億年の歴史を背後に持っています。AIは人が作った極最近のオブジェクトです。AIは自然に比べては浅いながら、人が作ったオブジェクトにもかかわらず、「退隠」を持っているのが特徴です。この「退隠」があるからこそ、人はAIと議論することで創発が生まれるのです。

オブジェクト指向存在論が「プロパティ+メソッド+退隠+翻訳」という構成で「退隠」と「翻訳」の部分が他者性を表し、これにより無限の可能性を開くという考えは、創発に繋がります。これを思ったとき、これまでのblogで述べてきた「擾乱を伴う反復系」の位置付けも、私の中で明確になりました。これは、オブジェクト指向プログラムに他者性を非線形や偶然性を使って表した方法であったということです。この場合の非線形及び偶然性はアプリケーションに特化して適用したものです。「擾乱を伴う反復系」は「プロパティ+メソッド+非線形及び偶然性」という構成だと考えます。そして他者性の深さは、最初から「退隠」を持つAIよりもアプリケーションに特化しているので浅くなります。「退隠」の深さを比較すると、「自然」>「AI]>「擾乱を伴う反復系」となります。

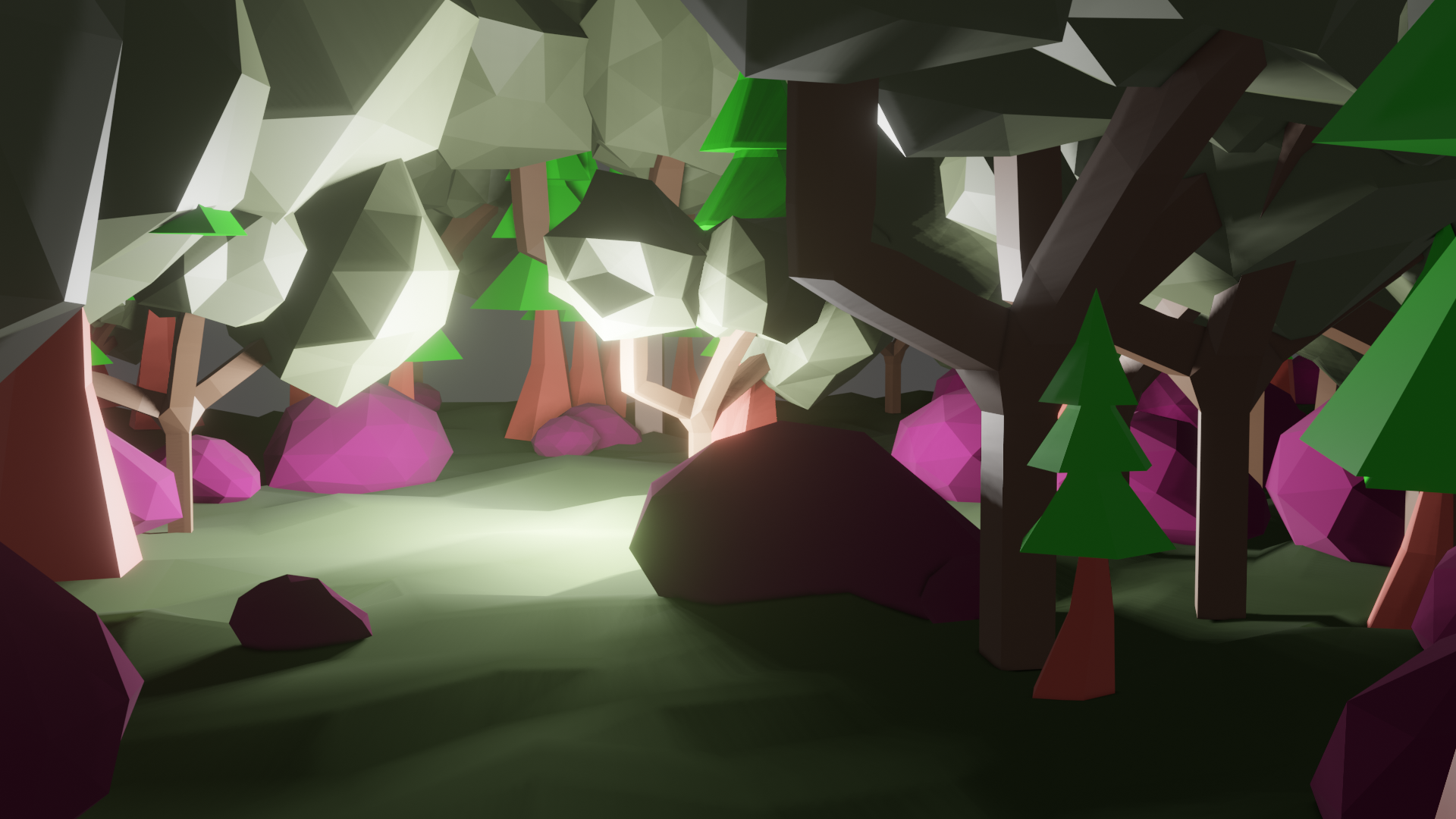

今回のblogの表紙の画像について説明致します。blenderで作製した画像です。ローポリで木や岩を作製しています。光を使うことで何かがそこにいるように見せようとしたことが特徴です。例えば深い森に、キリストのような高貴な方が生まれた、といったようなイメージです。しかし様々な可能性があります。懐中電灯を森に置いたままにしていてそこが明るいとかです。様々に思える可能性の一つをそれぞれの方が読み取っていただければ幸いです。

コメント