2025.07.028のblog痕跡1では、モノのメッシュを直接制御し形を変えて痕跡を残す方法と、pbrを使って見かけ上変形したように見せる方法を述べました。今回のblogでは、映像に染み込む、隠された痕跡、作る側と見る側の内面に関係した表現を扱います。最終的には動画の映像ではなく絵画を作製し、そこに痕跡を込めました。まずは映像について説明致します。

先回のblog「 「映像の相転移」 ・・・」で作製した映像を、再帰的フィードバックによりフラクタルを作製するシステムの入力として使いました。これは入力映像は違いがますが、2025.06.29のblog「文学的な関係性・・・」の2番目の動画と同じ方法です。非線形性より思いがけない映像が作製できます。しかし全く予測ができないというわけではありません。この非線形システムでは、入力された波形が折り返されながら、重層的に重なっていきます。通常入力が複雑になると、折り返し重なるので、画面がやかましく感じる傾向があります。しかし実際試してみて、パラメータを調整すると、すっきりとした映像にできました。あぶくが消えていって風になると言った映像です。表題を付けるとすると「うたかた」といったところです。元映像が砂漠のような映像に対して、風のように変換されていると感じました。作製者である私は、元映像がblog「 「コンピュータに宿る非線形性2・・・」の最初の動画でできており、さらにこれが、ノイズとボロノイ図形を基にして作製されていることを知っているので、よく次々と変換してイメージの変換が行えたと思います。先のblogは「映像の相転移」を目指して作製したので、これがまた印象が違うようになったことに興味を持ちました(今回は相転移ではなく、非線形性を利用した変換です)。それでは作製した映像を2件見ていただきましょう。

少しアニメ調で風や波のようなイメージです。

ここで、絵画の持つ痕跡について考察してみます。人は自然に他者の表情を読みとろうとしています。他者というのはモノも含みます。2025.09.13のblog「パレイドリア」も人のこの性質を利用してます。これらと同様に、絵画に対しても自動的に痕跡を読み取ろうとする性質があります。絵は描かれたモノであるので、そこに「身体の痕跡」である、描き手の動き、塗り方、感情、選択、迷いがすべて画面に残っていると言えます。これを痕跡と呼んでいます。だから見る人は「そこにあったかもしれないもの」や「描き手が感じた気配」を受け取ります。「この線はどんな気持ちで描いたのか」、「この揺らぎは何を伝えようとしているのか」、無意識に読み取ろうとします。この描かれたという事実が、見る人の想像力を刺激し、イメージを広げます。問題と思っているのは、プログラムで描いた絵画にも、このような痕跡を読み取れるのか、ということです。プログラムの場合は、描き手の動き、塗り方といった身体性は後退しますが、変わってプログラムの技法に痕跡が残るといえるでしょう。

描く主題に痕跡が絵に残る場合もあります。これについて少し説明致します。

例えば、小学校の校庭を大人になって訪れると、とても小さいのに驚いた記憶があります。子供の時は広く感じていました。子供の時のリレーを回想して絵を描いたとすると、広い校庭を描く可能性があります。また子供の頃魚釣りに行ったことがあります。大物を釣ったような印象をもっているのですが、伝えたいのは大きさではありません。その時の魚との格闘や魚が上がってきた時の感激です。恐らく実際は小さい魚だったのでしょう。しかしこの時の絵を描くとなると、大きな魚を描くことになるでしょう。また子供の頃、岩場で波が打ち付ける傍にいたことがあります。非常に大きな波が打ち付けてきて怖かった思い出があります。恐らく実際はたいした波ではなかったのではないかと思います。しかしその絵を描くとすると激しい波になるでしょう。こうしたことは、絵の中に痕跡を描いたと言えます。

もう一つ痕跡を感じる場合があったことを思い出しました。漆に金箔で絵がかいてあったりする漆器です。あまりに完璧で全く人の痕跡を残していない作品を展示会等で見ます。こうした完璧なモノを見る場合、この完璧さを実現した方の膨大な努力や時間、また伝統を想像します。この例は痕跡が無いが故に、また私が装置の作りてであるが故に、痕跡を感じる例でしょう。

また痕跡について、最初期のblogである2025.05.07「バクっとした主張点」でも述べています。是非参考にしてください。

こうした描く側の痕跡を、見る側が読み取れるかどうかはまた別問題です。今回は、後で示すように少し言葉を加えて絵の痕跡を読み取る手助けをしています。

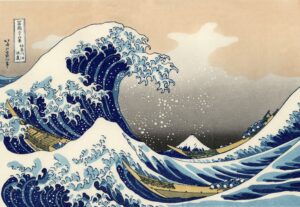

私が痕跡を残していると感じたが絵は、有名な北斎の「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」です。これ次に示します。

この図を見ると、波のダイナミックさといい船の激しく揺れる様といい、何かしら体験が在るように思います。それは子供の時のモノかもしれません、また構図も大胆で実際にあるものとは思えません。その配置は彼のイメージを反映していると思います。荒れる船に乗っている自分と遠景にある風景を見た情景を一枚に描いた印象を持ちます。こうしたことを痕跡と言っています。

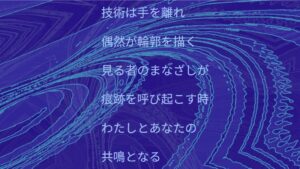

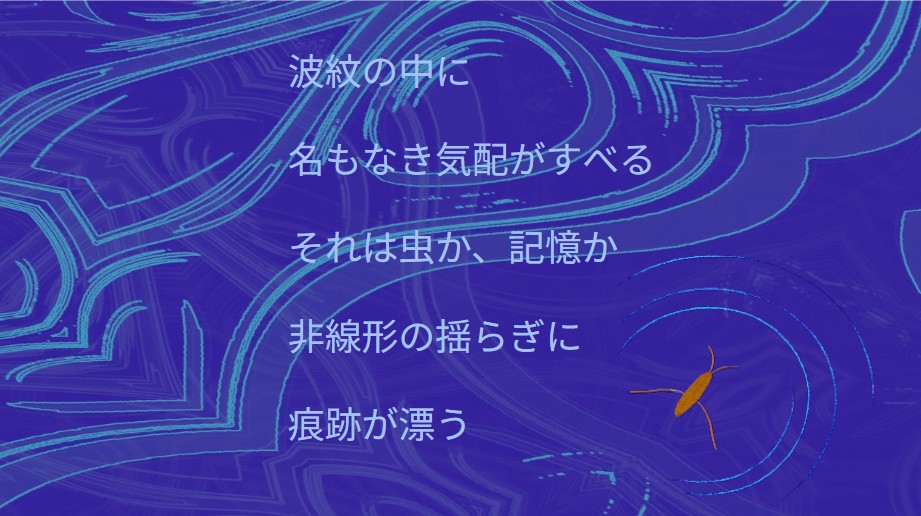

それでは、今回描いた絵を見ていただきます。一枚目はこのblogの表紙です。最初の映像から抜粋しました。そして2枚目を次に示します。こちらは2番目の動画から抜粋しています。

絵は動画を止めたものです。表紙の絵は虫を書き加えています。これはAIのCopilotが描いたものを張りました。また2つの絵の中にある詩はCopilotとの合作です。AIとこうしてコラボができることを初めて知りました。とても有効に思いました。

製作者の私は、波紋が非線形性で作製した特徴がよく表れているとか、薄い絵と中間と表面の層にわかれているのが、再帰のフィードバックを使ったためだ、とか技術的な痕跡を見つけようとしがちです。しかし見ていただいた方はそうではなく、この絵自体から何かを感じていただければ嬉しいです。何らかの動きを表していることは感じとれるのではないかと思います。最初の絵は虫が利いています。虫があり波紋があるので、虫は水面にいることが分かります。虫自身の波紋が穏やかなのに対して、左斜め上からの非線形な模様が大きくあります。虫に迫ってくるものなのかどうか、解釈の余地を与えることになったと思います。また詩の意味は、ここまで読んでいただいた方には分かるでしょう。最初の詩は、非線形で作製した記憶が波紋の中に痕跡として漂っている、ことを示しています。波紋に何かを込めたつもりでいるのだな、と読めるでしょう。2つ目の絵画の詩は、見る人が痕跡を呼び起こして、製作者と共鳴すると嬉しい、という意味です。また共鳴はCopilotと共同で詩を作ったことから、Copilotと共鳴した、というようにも解釈できるでしょう。詩を読んでいただきながら再び絵を見てください。印象も変わるかもしれません。

絵を見る行為は、意味を読みとり、また見ることでまた別の意味を見つけるというコミュニケーションの一つです。Monogokoroが目指しているモノとの在り方です。パソコンの絵から痕跡を読み取れるかどうかとう問題は、これからも描いてみて判断したいと思います。Monogokoroのblogでは、これまで技術と哲学を中心に記載してきました。今回はこういう絵画的というか文学的な表現もありだな、と思った次第です。

コメント